12月にやっとサービス管理責任者更新研修を終えて、サービス管理責任者を5年間継続することとなった。今回の更新研修は、これまでの内容とはかなり異なり、内容が大幅に変わった。おかげで、事前課題の内容も増えたので、この時期、介護支援専門員更新研修も受けなければならなかったおかげで、恐ろしく膨大な事前課題をこなさなければならない羽目になった。

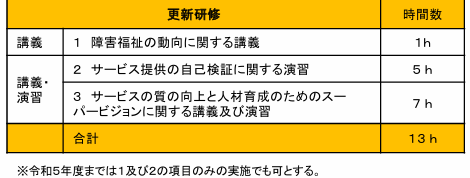

サービス管理責任者更新研修の事前課題として、自分が受講した都道府県の更新研修では、事前準備として、4つの動画の視聴と8つの課題があり、うち一つは事例検討会のための事例をまとめることであった。質量とも「充実」した内容だ。13時間の研修の半分以上は、「スーパービジョンに関する講義及び研修」であり、令和6年度からついにサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、事業所におけるサービス提供職員に対するスーパーバイザーの役割を担うことが正式に打ち出された訳だ。

*第135回社会保障審議会障害者部会(R5.2.27)資料5「サービス管理責任者等研修制度について」より

一方、介護支援専門員更新研修は、介護保険制度の発足時期に介護支援専門員実務者研修を受講できたので、今回で4回目の受講となった。これだけ長い間研修を受けていると、ケアマネジメントの変遷の歴史を研修の場で感じることができる。研修方法も、コロナ禍で広がったオンライン・オンデマンド研修といった方式も導入されたので、集合研修の事前課題の取り組み方は、オンデマンド講習を視聴し確認テストを受ける方法と昔ながらのテキスト(ちなみに、テキストである「八訂 介護支援専門員実務研修テキスト」上巻P613 下巻P639とかなり分厚い)を読みテーマについてレポートを提出する方法のどれかを選択し、それに加えて、提供されている5つの疾患事例について、資料を読み込み課題整理総括表及びケアプランを作成する事前課題をこなさなければならない。レポートを作成するコースを選択したのだが、全部で40本のレポート(1本600文字以上)を作成する羽目になり、特に集合研修が免除されている1~3日目のレポートが制度の理解を含めて22本作製しなければならず、大いに後悔する羽目になった。特に、今年度から「適切なケアマネジメント手法」が正式に打ち出され、その手法の理解と取得という新しい内容となり、これまでの内容と異なることも多く、昨年の10月からの4ヶ月は何度も後悔の念にとらえられたが、まぁ何とかやっと期日に間に合うことができそうだ。特にこの3ヶ月は、ブログを書く余裕がないほどであったが、見通しが立ってきたので再開しようと思う。(ちなみに、受講したのは、未経験者対象の更新研修なので、実務経験者対象の更新研修は、もっと時間数も課題数も多い)

この経験をポジティブにとらえるならば、大変な時期ではあったが、二つの研修を比較できるという絶好の機会でもあったとは言える。とりとめのない感想も含めて、概観してみたい。

介護支援専門員研修と比較すると、サービス管理責任者研修のボリュームは軽いと言っていい。事前課題が多くなったとはいえ、比較できないぐらい少ない。介護支援専門員研修がなぜこんなに大部なのかといえば、やはり介護予防支援、介護支援において運用する様式のルールや各代表的疾患のカテゴリーわけが明確になっているからだろうと言える。逆に、障害分野に目を向けると、サービス管理責任者は3障害統一で対応する資格と言いながら(初期のころは、介護・就労・地域・児童とか分野分けされていたが)、研修内容にはそのような分野分け、例えば身体・知的・精神・発達・児童とでも分けた個別支援計画作成演習はない。結局、更新研修を受けに来るサービス管理責任者にとっては、研修は現事業所の領分におけるサービス管理を追認される手続きであって、介護支援専門員のようにその業種でいかなる分野もこなすことができる専門性が高い資格更新でも何でもないということだ。(今後、専門別研修を立ち上げるとなっているが、内容は不明)

今回の更新研修で、目を引いた「スーパービジョン」についても、思うところがいくつかある。

介護支援専門員更新研修では、相談援助技術の基礎として、ソーシャルワークやバイステックの7原則を取り上げているが、それ自体を更新研修中に行うことはない。むしろ、「適切なケアマネジメント手法」等具体的なケアプラン作成について詰め込むことが膨大だから思われる。(資格取得のための実務研修において「相談援助の専門職としての基本姿勢及び相談援助技術の基礎」という項目で4時間講義及び演習を受けることになっている。その後は、一度行ったから、基礎的な素養として習得しているという前提かもしれない。)ただ、これは対クライエント(本人・家族)に対する相談援助であって、サービス提供職員等従事者に対するものではない。その役割は、介護支援専門員の上位資格の主任介護支援専門員が担っている。主任介護支援専門員(地域包括支援センターには、配置義務がある)とは、介護支援専門員の資格を有した上で、ケアマネジメント業務を5年以上経験し、一定の研修を修了することで取得できる資格だ。期待される主な役割は、介護支援専門員の指導や助言、育成、相談対応、介護保険サービスや医療機関との連携を円滑にすること、地域全体の介護に関する課題の解決に取り組むこと、新人介護支援専門員の指導・育成・相談に始まり、介護が必要な方のケアプランを作成する際の介護支援専門員への支援や相談等々。人材育成を行いたいと思うもしくはその必要性にかられた介護支援専門員が、この研修を受けて資格及びその職務を行う立場を取得するシステムだ。

一方、サービス管理責任者については、サービス管理責任者業務に就くために必要な実践研修において、3.5時間「人材育成の手法に関する講義及び演習」が組み込まれ、これを踏まえて、5年後の更新研修では、スーパービジョンを行うスーパーバイザーとして活躍することの道筋が敷かれている。

実践研修の資料が公開されている。サービス管理責任者に人材育成の役割が割り振られている理由をみてみよう。

国立障害者リハビリテーションセンターが公開している。

令和5年度公開資料(https://www.rehab.go.jp/College/japanese/kenshu/2023/servicekanri_siryou.html)からみてみよう。

この中の、パワーポイントスライドの

「G β-05 人材育成の手法に関する講義及び演習Ⅰ(サービス提供職員への助言・指導について)」

(本庄ひまわり福祉会総合施設長 本名靖 氏作成)

スライド41~43にその理由づけが明かされている。

「サビ児管を育成するのに、障害全般を中心とした学びをした専門知識を持つ学生は存在しない。

社会福祉学科、学部では障害を専門的に学ぶ場が設定されていない。そのような状況で優秀な人材を確保することが難しい。

サビ児管が今いる職員を育てるしかない。(サビ児管の使命だと思って下さい)」

この部分は、何故か令和6年度公開資料(https://www.rehab.go.jp/College/japanese/kenshu/2024/servicekanri_siryou.html)の

「PG β-09 「人材育成の手法に関する講義及び演習」のポイント」からは省かれているが、要は「障害全般を中心とした学びをした専門知識を持つ学生は存在しない」現実の中で、事業所のサービス管理責任者に育成指導の責任を負わせるということを打ち出しているのだ。省かれるのは当然だ。「障害全般を中心とした学びをした専門知識を持つ学生」の育成の責任は、国にあるのであって、事業者にあるわけではない。人材育成という社会福祉の基盤整備の責任は国にあるのにもかかわらず、事業者やその一員のサービス管理責任者の責務にするのは、いかがなものだろうか?国の責任の放棄、倒錯した論理がはしなく吐露されたとしか思えないのだ。(事業者の責任にすれば、後はノウハウを持っているものが業界内で必ず優位に立つ構造になるのは言うまでもない)これは、法令解釈にもかかわる問題だ。人材育成をサービス管理責任者の業務に負わせる根拠として、「サービス提供職員への技術的な指導と助言」を挙げていると思うが、どう考えてもこれはない崩しの拡大解釈ではないだろうか?

そして、実践研修ではさらっと用語として「スーパービジョン」が出たが、更新研修では「サービスの質の向上」(利用者支援)「人材育成」(支援者支援)における主だった手法として紹介されている。以前「スーパービジョンはどこにでもある。パラレルプロセスとソーシャルワークの価値観が教えるある意味不都合な結論」

でも書いたが、「ソーシャルワークのおける」スーパービジョン(Supervision in Social Work)と限定しなければ、正確ではないし、あくまで正式にトレーニングされた技法(理論・技術とも)なのであって、ほんの7時間程度で習得させることができるものでもない。支援に悩む支援者(バイジー)の本音や課題に正面から向き合って、最終的に本人(バイジー)自身に課題解決の主体になる自覚をもってもらう、バイザー側に力量の求められる取組だ。そして、神経を使う細やかな、ストレスのたまる取り組みでもある。そんな高度なことをサービス管理責任者に求めるとして、そのサービス管理責任者をスーパーバイズするのは誰なのかは伏されたままだ。(本来は、上位者である管理者がスーパーバイザーであるべきと思うが、管理者にスーパーバイザーとしての研修を求める動きは見られない)これでは、遅かれ早かれ、サービス管理責任者がスーパービジョンを丸投げされ、各事業所でバーンアウトしてしまうのは目に見えるのだ。

こうやって、二つの更新研修を比較すると、介護支援専門員研修制度のほうが、利用者支援・支援者支援、スーパーバイザー支援において一貫したカリキュラムになっているように見受けられる。行動障害支援者研修(基礎・実践・中核的人材)や障害者就労支援士とか資格付与のプログラムが乱立するが、これらとサービス管理責任者研修とはどういう位置関係にあるのか?介護保険方式でいえば、おそらくこれらはサービス管理責任者研修の専門研修過程に統合されるものようにも思われる。

後、高齢化の問題についても、事業所内で利用者の高齢化が問題になっているのならば、ケアマネジメントが必要不可欠になるし、そのためにはサービス管理責任者はケアマネジメントを取得しなければならないはずである。介護支援専門員実務研修の受験資格は、相談支援専門員に限定されたが、本当に解決する気があるなら、サービス管理責任者(施設入所支援・共同生活援助)にも受験資格を与えるべきではなかったかと思う。

だらだら書いてしまった。この間研修レポートばかり書いていたわけではないので、次回は意思決定支援をめぐる個別支援計画の問題点やグループホームの在り方について書いてみたいと思う。