これまで社会福祉法人制度改革をめぐって、様々な研修もあり、社会福祉事業や社会福祉法人が公益事業・公益法人であることは繰り返し強調されるが、そもそも国・地方自治体や公の社会福祉事業体と民間社会福祉事業やその事業体がいかなる関係にあるかを取り上げる事はほとんどない。前回の投稿で少し触れた「公私(責任)分離の原則」とそれから派生する社会福祉法人にとって不都合な事実について考えたい。

「公私(責任)分離の原則」とは、社会福祉事業法においては法律の初めの方に以下のように条文化されている「準則」のことを指す。

社会福祉事業法(社会福祉法では、第61条に後退されている)

これに対する解説について、例によって、「社会福祉事業法の解説」に解説してもらおう。

「第五節 公私社会福祉事業の関係

公私社会福祉事業は、いずれも社会福祉の保持、増進を目ざすものであって、その相互の密接な連絡を保持する必要があることはいうまでもないが、ともすれば、その関係を密接ならしめることは、その相互の責任の明確化を阻害し・・・・・・というよりはむしろ、公の責任にぞくする分野についてその責任の所在を不明確にさせ、これを民間の事業に転嫁することとなりやすいために、いちめん公の責任にぞくする分野の事業が適正におこなわれないばかりでなく、民間の社会福祉事業の健全な運営が阻害されるようになるおそれがすくなくないのである。そのために、社会福祉事業法において、社会福祉事業経営の準則として、国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営するものが、 それぞれの責任を明確にさせるために、したがうべきところをあきらかに規定したのである(五Ⅰ)、

その準則は、左の三つの項目である。

1 責任転嫁等の禁止

国および地方公共団体は、法律により帰せられたその責任を他の社会福祉事業を経営するものに転嫁し、またはこれらのものの財政的援助をもとめてはならない(五II)。生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法等の社会福祉諸立法は、それぞれの分野につき、国、地方公共団体の社会福祉にかんする責任をあきらかに規定しているのであるが、この公の責任は、これをそれぞれの責任をもつ公の組織においてはたさなければならないのであって、これを民間の社会福祉事業を経営するものに転嫁することは許されないというのである。もっとも民間の社会福祉事業を経営するものが、自発的に公の責任にぞくするであろうところの分野について、その事業をおこなうことはさしつかえないが、これを期待することは許されない。また、公の責任は公費で賄われるべきものであるから、他の社会福祉事業を経営するものにたいして財政的援助をもとめてはならないことになるのである。これは、民間からの公費にたいする任意の寄付を禁じるものではないことはいうまでもない。

2 民間社会福祉事業の自主性の尊重

国および地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営するものにたいし、その自主性を重んじ、不当な関与をおこなってはならない(五Ⅰ2)。社会福祉にたいする公の責任は法律のあきらかにさだめるところであって、公私の社会福祉事業には、それぞれの責任の分野があり、民間の社会福祉事業の健全な発達は、その創意と自主性にまつものであるので、この準則がさだめられたものである。もっとも公共の福祉の維持のために、法律にもとずく正当な関与をおこなうことが公の責任であることは注意せねばならない。

3 民間社会福祉事業の独立性の維持

社会福祉事業を経営するものは、不当に国および地方公共団体の財政的、管理的援助をあおいではならない(五Ⅰ3)。国および地方公共団体は、民間社会福祉事業の自主性を尊重し、不当な関与をおこなわないとともに、民間社会福祉事業を経営するものの側でもみずからその独立性を確保することにつとめなければならない趣旨で、この規定ができているのである。ここに「不当に」といっているのであるから、その自主性を害することなく、またそのために公の責任が不明確になることがなければ、公の援助をうけることをさまたげるものではないであろう。 以上の三つの社会福祉事業経営の準則は、公私社会福祉事業の関係を、明確にしようとしているものであるから、国または地方公共団体がその経営する社会福祉事業について、要援護者等にかんする収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営するものに委託することをさまたげるものではない(五 Ⅱ)。すなわち、国または地方公共団体がおこなう社会福祉事業を経営するものの、他の社会福祉事業を経営するものにたいする委託は、他のものの施設等で利用するのに適当なものがあるばあいに、その全責任をとりながら、他の事業を利用すること、いいかえれば正当の対価をはらい、その責任をはたすにたるサーヴィスを買入れるだけであるので、その公の責任をみずから果しているのであるから、 公私の責任がまぎらわしくなることのないことはあきらかである。」

難しく書かれているので、分かりやすく説明すると、準則はこう言っているのである。

① 国・地方自治体が、(特にその気もない)民間団体(社会福祉法人)に「資金を援助するから、この地域に社会福祉施設(又は社会福祉サービス)を作れ もしくは 作って下さい。」と指示依頼するのはダメ(責任転嫁等の原則・自主性の尊重に抵触)

② 民間団体(社会福祉法人)が、計画や意欲もないのに、「資金を援助するならば、この地域に社会福祉施設(又は社会福祉サービス)を作ってやる。」と言って、行政に資金を要求することはダメ(独立性の維持に抵触)

③ 民間団体(社会福祉法人)が、自身での資金確保や収支見込みがないのに、行政の補助金等をあてにして社会福祉施設(又は社会福祉サービス)を立案し、運営することはダメ(自主性の尊重に抵触)

公私の社会福祉事業経営体は、社会福祉の増進という国が国民に対して保障しなければならない国家目標を互いに共有しながらも、社会福祉の増進の本来の責任は公にあり、国はその責任の民間への転嫁をしてはならないという構図が、「公私分離の原則」の大原則である。公の側からすれば、自発的に民間の志ある国民が、国家目標である社会福祉を増進する活動を行うのであって、悪く言えば「勝手に」社会福祉増進の活動を行っているということになるのだ。自発的な行為であるので、そもそも最初から国および地方公共団体の援助を当て込んで立ち上げるものではないのだ。(それならば、自ら行うのでなく、一般国民と同様に税金を納めることを通じて、「社会福祉の増進」は国及び地方公共団体に任せればよいのだ)むしろ、国や地方公共団体が及ばない領域や地域をカバーして、自主的に社会福祉の増進を図る事業(社会福祉事業)を展開していくため、国や地方公共団体の援助がなくても、社会福祉事業が展開・拡大していけるように「社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない」(24)のだ。社会福祉法人とは、端的に言えば、国や地方公共団体が及ばない領域や地域においても、公の援助があろうがなかろうが、自主的・自発的に、社会福祉の保持増進のために活動する存在である。しかし、自身が社会福祉の増進のために活動する団体であることをいかに社会的に証明するのか。それは、社会福祉事業法に定められた社会福祉法人の要件を満たしているかどうかについて国や都道府県知事等に審査認定を受け、公的にその資格があると認可され、「社会福祉法人」と名乗れることをもって担保されるのである。

公の援助があろうがなかろうが、社会福祉事業を展開しなければならないから、その資金確保として、収益事業や公益事業を行うこと、寄附金をもらうことは当然だ。そして、国と同じ目的である社会福祉の発展を目指す言わば、国家事業のみを行っているのだから、非課税であることは当たり前だ。(社会福祉法人への課税を主張するのならば、公の社会福祉事業にも課税しなければならないと思うがいかがだろうか?)

*ちなみに、特定非営利活動法人(NPO法人)については、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることで、その存在は認められる。

(提出する申請項目)

- 定款

- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本

- 役員の住所又は居所を証する書面

- 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面

- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面

- 設立趣旨書

- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

(認証の基準)

- 特定非営利活動(20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とする活動 公益活動)を行うことを主たる目的とすること

- 営利を目的としないものであること(団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないこと。利益を得てはいけないということではない。)

- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

- 宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと

- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

- 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと

- 10人以上の社員を有するものであること

所轄庁は、申請書類が認証の基準に適合すると認めるときには、設立を認証しなければならない。

*一方で、社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うに必要な資産を備えている」かどうか及び「定款の内容及び設立の手続きが、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該の定款の認可を決定する。」(社福事法30 社福法32)書類がそろっていれば認証を受けるNPO法人に比べて、資産審査も含めて内容的な審査を経て、認定される為、認定要件は厳しいと言える。

社会福祉事業法第5条2「前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、要援護者等に関する収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。」は、国及び地方公共団体が、要援護者に入所やサービス提供が必要と判断した時、民間の社会福祉事業体に委託するのは、第5条1にある「責任転嫁等の禁止」原則に反しない=可能であるということを示したものだ。つまり、措置委託制度の根拠となっている。(世間や研修では、「措置制度」と述べられているが、法令上は、国及び地方公共団体が入所等の措置について、民間の社会福祉事業体に「委託をする」となっているので、正確には、「措置委託制度」と呼ぶべきとLooker-onは考えている。)

「解説」において、「国または地方公共団体がおこなう社会福祉事業を経営するものの、他の社会福祉事業を経営するものにたいする委託は、他のものの施設等で利用するのに適当なものがあるばあいに、その全責任をとりながら、他の事業を利用すること、いいかえれば正当の対価をはらい、その責任をはたすにたるサーヴィスを買入れるだけである」と措置委託制度の概要を説明している。つまり、委託主(国・地方公共団体)は、要援護者に必要とされる入所サービス等提供できる民間社会福祉事業体を受託者として、サービス提供委託契約(国・地方公共団体と民間事業体は対等の立場)をし、その労務提供に対して対価として金銭を支払う形態は、責任主体は公にあるという点で責任転嫁をしていないという理屈である。

こうした措置委託制度の原型は、戦前の救護法にある。

第6条 本法に於て救護施設と称するは養老院、孤児院、病院其の他の地方長官の認可を受くべし

第7条 市町村救護施設を設置せんとするときは其の設備に付地方長官の認可を受くべし

私人救護施設を設置せんとするときは地方長官の認可を受くべし

第8条 前条第2項の規定に依り設置したる救護施設は市町村長が救護の為行ふ委託を拒むことを得ず

戦前の救護体制は、公私の役割分担はあいまいであり、公側が、民間に認可を出してやったのだから、救護施設は入所委託を「下請け」として受任しろという主従関係が垣間見えるのであるが、社会福祉事業法では戦前の形式を外見上同一に見せながら、質的に再編をしていると言える。このように再編された措置委託制度によって、公の責任転嫁等禁止原則は原理的には解決されたので、要援護者一人ひとりに対する援護費は支給される道筋は着いたわけである。

社会福祉法人は、自律的に社会福祉の増進を図る事業体と国・地方公共団体から認可・お墨付きを受けた存在であるが、当然長年にわたり活動を続けていく中で、逸脱する面も出てくるであろう。その点について、社会福祉事業法では以下のような条文で対応をしていた。

| 第五節 助成及び監督 *後に、厚生大臣から、所轄庁に変更 *平成28年(2016年)改正において第56条(監督)に変更 (一般的監督) 第五十四條 厚生大臣は、法令、法令に基いてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を檢査させることができる。 2 厚生大臣は、社会福祉法人が、法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反したときは、解散を命ずることができる。但し、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。 3 厚生大臣は、前項の規定により社会福祉法人の解散を命ずる場合には、当該社会福祉法人に、厚生大臣の指定した職員に対して弁明する機会を與えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。 4 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。 5 弁明を聽取した者は、聽取書及び処分の決定についての意見を附した報告書を作り、これを厚生大臣に提出しなければならない。 (收益事業の停止) 第五十五條 厚生大臣は、第二十五條第一項の規定により收益を目的とする事業を行う社会福祉法人につき、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。 二 当該社会福祉法人が当該事業から生じた收益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業以外の目的に使用すること。 三 当該事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。 |

「必要があると認めるとき」に、「報告を徴」したり、「業務及び財産状況を検査させることができる」と国(所轄庁)の対応として生ぬるいと思うかもしれないが、これは「民間社会福祉事業の自主性の尊重」が根拠となっている。

公権力は、「自主性を重んじ、不当な関与をおこなってはならない」のであって、あら捜しをする目的のために毎年毎年報告・検査をする等はなされてはいけないし、不審な事情が表面化したとしても弁明の機会の提供等「法律にもとずく正当な関与をおこなう」ことが公権力の務めなのである。それ故に、監督にわざわざ「一般的」と追加して区別をしたと言える。

「一般的監督」に対して、第56条において、社会福祉法人が、社会福祉施設を補助金、貸付金、公的財産の譲渡、貸付といった公金を活用して設立した場合の「監督」が別に条文化されている。

| (助成及び監督) *平成28年(2016年)改正において第58条(助成等)に変更 第五十六條 国又は地方公共団体は、社会福祉法人の経営する社会福祉事業施設が災害によつて破損した場合において、緊急にこれを復旧する必要があると認めるときは、省令又は当該地方公共団体の條例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の條件よりも当該社会福祉法人に有利な條件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を讓渡し、若しくは貸し付けることができる。但し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第八條第一項(地方公共団体の財産の処分の制限)の規定の適用を妨げない。 *社会福祉事業振興会法(法律第二百四十号昭和28年8月19日制定) 17 社会福祉事業法の一部を次のように改正する。 第五十六条第一項中「社会福祉法人の経営する社会福祉事業施設が災害によつて破損した場合において、緊急にこれを復旧する」を削る。 社会福祉事業振興会の設立に伴い、第56条は以下の、現条文に改正され、現在に至っている。 第五十六條 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、省令又は当該地方公共団体の條例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の條件よりも当該社会福祉法人に有利な條件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を讓渡し、若しくは貸し付けることができる。但し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第八條第一項(地方公共団体の財産の処分の制限)の規定の適用を妨げない。 2 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、左の各号に掲げる権限を有する。 一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。 二 助成の目的に照して、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。 三 社会福祉法人の役員が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。 3 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は讓渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。 4 第五十四條第三項から第五項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定による返還を命令する場合に準用する。 |

*社会福祉事業振興会は、臨時行政調査会「行政改革に関する第5次答申-最終答申-」を受けて、昭和60年医療金融公庫と統合し、「社会福祉・医療事業団」となり、さらに平成15年独立行政法人等改革に伴い、「独立行政法人福祉医療機構」(WAM)へと承継された。

社会福祉事業振興会は、「社会福祉法人に対し社会福祉事業施設の経営に必要な資金を融通し、その他社会福祉事業に関し必要な助成を行い、もつて社会福祉事業の振興を図る」ことを目的とする、政府がその資本金その全額を出資している。

具体的業務としては、

一 社会福祉法人に対し、社会福祉事業施設の修理、改造、拡張、整備若しくは災害復旧に要する資金又は社会福祉事業施設の経営に必要なその他の資金を貸し付けること。

二 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、必要な資金を貸し付け、又は助成を行うこと。

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

「解説」においても、第56条については、

「この規定で、助成をうけた社会福祉法人は、会計、業務、人事にかんして、つぎのような一般監督よりも加重された監督に服し、公の支配にぞくする施設とならなければならないこととされている(56Ⅱ)」

とし、「助成をうけた」社会福祉法人についてより加重な監督に服するとした。この点は、社会福祉事業=慈善事業とする論者からは、「逆理論構成」として説明される論点ではある。つまり、公の支配に服していない慈善事業には公金支出は禁止されているが、公の支配に属していれば公金支出は認められる若しくは公金支出を認めるならば公の支配に服しなければならないという理屈である。しかし、何度も社会福祉事業は憲法第89条ではなく、憲法第25条や国家責任の原理に根拠づけられると説明してきた立場から社会福祉事業法第56条はどのように説明がつくであろうか?

従来の救護施設、児童施設の改築修繕の段階が一段落つき、新たな救護施設、児童施設、そして社会福祉施設が求められる段階になった場合、第5条準則の「責任転嫁等禁止の原則」からすれば、本来は公の社会福祉事業体(国・地方公共団体)が率先して担わなければならない。建設費を出し、民間である社会福祉法人等に作らせたらならば、それは新たな責任転嫁となってしまい、国家責任を果たさない放棄していることとになる。民間の社会福祉法人に新たな社会福祉施設を担ってもらうには、民間の社会福祉事業の自主性・独立性を維持尊重原則からすれば、自主財源を土台にした社会福祉法人等の社会福祉施設開設の取組や計画を応援する形式をとって公金による財源援助するというのが、第5条準則から導き出されるのである。ちなみに、建設開設資金を補助する補助金も社会福祉事業振興会からの貸付金も元は国民の税金である。従って、税金が正しく社会福祉施設に使用される為には、その建築方法・運営方法が社会福祉事業の趣旨に沿っているのか厳密に審査され、開設後も厳密に監督されなければならない。そして違反した場合、公金を回収しなければならないのも当然なことである。それ故、社会福祉事業法において、国は社会福祉施設について最低基準を定め、違反があった場合、民間社会福祉事業の自主性独立性を尊重しながらも、改善命令や役員解職勧告、公金返還等の権限を持つことが必須となったのである。憲法第89条規定とは全くかかわることなく説明が着くのである。

次に第56条規定の解釈が問題になるのは、福祉3法体制から福祉5法体制(精神薄弱者福祉法1960年成立 老人福祉法1965年成立)に移行してからである。研究者の間ではすでに述べられているかもしれないが、3法体制から5法体制になった時に、日本の社会福祉体制は質的に変容したとLooker-onは考えている。3法体制は戦後の貧困、生活困窮に対する救貧が目的になる傾向があった。しかし、精神薄弱者福祉法・老人福祉法によって支援対象が、貧困・生活困窮の側面はありつつも、金銭的困窮と関係なく障害・老人化といった障害・疾病による生活困難つまり生活ニーズに変化したのである。(貧困→福祉ニーズ)(この頃の支援モデルがいわゆる医療モデルであったことは、これから展開する論旨とは無関係である。)このようにニーズに基づく制度整備拡大には重大な問題が生じることになった。精神薄弱者、老人のニーズに対応した新しい社会福祉施設の整備が必要となるからである。これまでなかった種類の社会福祉施設の創出と整備の第1義的な責任は、公の側にあるが、精神薄弱者福祉法や老人福祉法では、精神薄弱者援護施設、老人福祉施設をどのように創出していくのかが問われた。経緯をまとめてみよう。

(追加資料 精神薄弱者福祉法・老人福祉法の条文比較)

① 老人福祉施設の整備

これまでの投稿でふれたとおり、元々、戦前の救護法、戦後の生活保護法において、すでに保護施設として養老院が制度化され、困窮生活を送る老人の保護が行われていた。老人福祉法の制定によって、老人福祉施設の運営が社会福祉事業として認定されたが、先ずは公民共に経営する養老院を老人福祉施設(主に養護老人ホーム)に転換することが選択された。そして、新規に老人福祉施設を立ち上げる際の、市町村・都道府県・国の補助割合を定める一方、第25条(準用規定)「社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。」と定め、老人福祉施設に関して補助金交付や貸付や公の財産の譲渡を受けた場合、社会福祉法人に「特別の監督」を受け入れる義務を求めたのである。

「(要旨)

本条は、第二十四条第二項の規定により、 都道府県の補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法もより普通財産の減額譲渡もしくは貸付けを受けた社会福祉法人について、社会福祉事業法に定める特別の監督に服せしめ、もって、日本国憲法第八十九条との関係を調整したものである。

(解説)

一 補助金の交付を受けた社会福祉法人

都道府県は、法第二十四条第二項の規定により社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができるとされているが、日本国憲法第八十九条〔公金等の公の支配に属さない慈善、博愛事業等への支出等の禁止〕の規定との関係で、このような補助の規定置く場合は、従来から、当該社会福祉法人をして時別の監督(一般的監督は社会福祉事業第五十四条の規定により行なわれる)に服せしめる旨の規定を併せて置き、公の支配に属させることによって憲法の規定に抵触しないものとする法形式がとられてきた(社会福祉事業法第五六条、生活保護法第七四条、児童福祉法第五六条の二。なお私立学校法第五十九条も同旨)。

本条の規定もこのような従来の形式にしたがったものである。

二 普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人

(以下 同趣旨のため略)」

「老人福祉法の解説」(大山正 厚生省社会局長 著 全国社会福祉協議会刊 昭和39年1月発行)P214~216より引用

60年たった現在、運営主体の内訳は不明であるが、養護老人ホームは1.3倍ぐらいしか増えていない一方で、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームは飛躍的に増えているのが分かるだろう。おそらく、設置主体は社会福祉法人が中心と思われる。

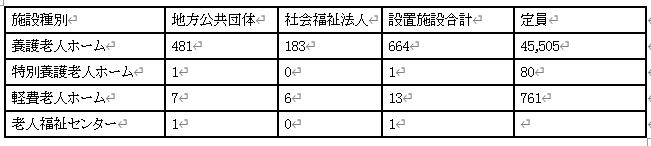

昭和38年(1963年)4月1日「老人福祉法の解説」より引用

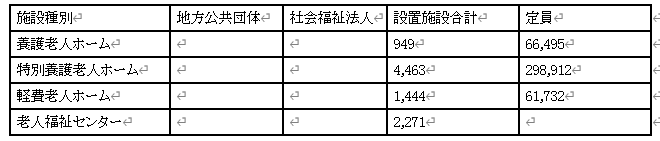

平成12年度(2000年)厚生労働白書より引用

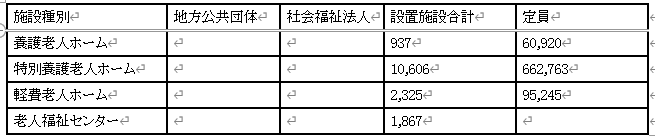

令和5年度(2023年)「福祉行政報告例の概況」「厚生労働省社会福祉施設等調査」より引用

2000年~2023年の間の増加率もさることながら、1963~2000年の制度開始時からの激増ぶりを見るにつけ、「特別の監督」関係を社会福祉法人は受け入れる見返りに、補助金・借入金を得て老人福祉施設を飛躍的に整備していく方策は成功を収めたと言っていいだろう。

*上記表について、投稿初回、誤ったものを掲載してしまったので、正しいものに差し替えている。

② 精神薄弱者援護施設の整備

精神薄弱者福祉法施行当初は、これまでの投稿で明らかにしたが、精神薄弱者援護施設は軽度者中心で重度者は混合処遇で扱われる現実であった。そのため、当初の福祉法の規定も、非常にざっくりとした規定であった。施行後7年後昭和42年(1967年)に(入所)更生と(入所)授産に機能分化が図られ、その後細分化されていく。(通勤寮1971年 福祉ホーム1979年 福祉工場1985年 創設)

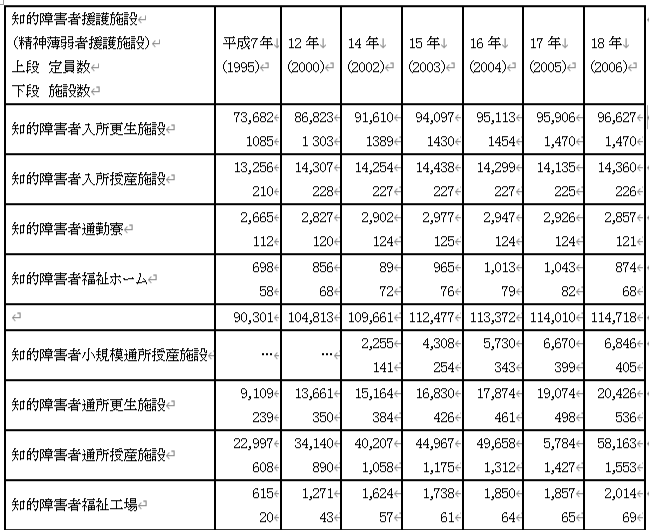

厚生労働省社会福祉施設等調査よりLooker-onが編集

自立支援法による制度一元化直前の数年間の推移をみても、援護施設は入所も通所も着実そして飛躍的に規模は拡大したといえる。

精神薄弱者援護施設の拡大は、福祉法制定が昭和35年から昭和40年の5年間の中心課題とするならば、後の昭和41年からの10年間は、国立及び都道府県立の心身障害者コロニー建設と言う重度知的障害者を対象とする大規模施設の建設と言う公の社会福祉事業が先行する形で進んだ。その後の、進展はコロニー政策は隔離政策につながると批判され、公の社会福祉事業から社会福祉法人等の民間の社会福祉事業によって、小規模な地域に解放された入所施設づくりが主流に変わることとなった。コロニー批判が表面化する頃に、精神薄弱者福祉法は、国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年七月二十七日)の改正を受け、改正される。

大きい改正点は、第27条に次の第27条の二が追加された。

(準用規定)

第二十七条の二 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

先に触れた、老人福祉法第25条準用規定と同文が追加されたのである。当然、これにより「特別な監督」関係を受け入れた社会福祉法人により、精神薄弱者援護施設が多く建てられていったのは想像できる。

*覚えておられるだろうか?1960年5月厚生省社会局調べでは、「精神薄弱者」を主に収容していた救護施設と更生施設施設(生活保護法)は、12施設836名に過ぎず、1958年「「精神薄弱者福祉対策要綱案」では、18歳以上の要収容者の見積もりは、66,300人であった。その倍近くの入所定員が確保されていることは、精神薄弱者福祉法の成果と評価してもよいのではないだろうか。

*昭和45年(1970年)11月中央社会福祉審議会は「社会福祉施設の緊急整備について」を発表し、むこう5年間昭和50年までに社会福祉施設緊急整備計画を樹立することを勧告している。社会福祉施設の整備は緊急の課題だったのである。

ここまで、長々と条文とその解釈について、整理してきた。何度も繰り返すのだが、社会福祉法人が、社会福祉施設の建築、改修、拡大について、補助金・貸付金等公的資金の助成を得ようとするならば、特別な監督関係を受け入れることは、社会福祉事業法第5条「公私分離の原則」、運営の準則によって、説明がつき、憲法第89条とは一切絡まない。それにもかかわらず、何故政府は老人福祉法制定時に、憲法第89条を持ち出したのだろうか?また、精神薄弱者福祉法制定時は、援護施設の法制化の際、憲法第89条を持ち出さなかったのに(法制化もしていない)、民間による援護施設開設が求められた時期に法改正を行ったのだろうか。

この二つの事例を見てみると、政府の対応に一つのパターンがあるように思われる。新たな社会福祉施設の急速な拡大が求められる時期に、民間からの経営体の動員を果たす目的で老人福祉法第25条・精神薄弱者福祉法第27条二は作られ、活用されたのであり、それによってまさに政府は社会福祉施設の急速な拡大という目的を果たすことができたわけである。しかし、民間からの動員を果たす際に、より多くの人々を参加させるためには、経営の理念のハードルは低い方が取りつきやすい。難しい、自立支援やソーシャルワーク理論ではなく、慈悲の心、人助けの精神といった善意や使命感の強い階層や税金対策を必要としている階層を取り込むことの方が手っ取り早い。「憲法第89条との調整」というワードは、慈悲や人助けの心を持っているのなら、社会福祉施設を作ることに様々な便宜特典を図りますよということを暗に示した言葉と解釈した方が、政府の意図が理解できるというものではないだろうか。そして、政府は先のように見事、開設数について成功を収めたという訳だ。

しかし、何事にも負の遺産がある。この実利的な方法は、社会福祉事業を自覚的に担う主体の育成にはつながらない。あくまで、民間の社会福祉事業を担う人々は、国は「いいことをしている」自分たちの在り方を決めてくれると受動的に、善意的に受け止めているぐらいではないだろうか。現在、社会福祉施設を経営している事業者(主に社会福祉法人)から、老朽化による立て替えに対する公的援助、財政的支援を求める要望が強い。しかし、この問題を公私分離の原則から考えると、当然のことながら、民間の社会福祉事業者である社会福祉法人は、そもそも社会福祉施設を開設した段階で、施設の修繕や更新(立て替え)について想定すべきではなかったのかという論点が生じる。もちろん、政府・地方自治体は考えなければならないが、第1義的には、自主性の尊重原則から言えば、社会福祉法人側に考える責任と義務がある。そして、そのための資金用意していくのも、社会福祉法人側の責任だ。運営のための十分な資産を有するはずなのが、社会福祉法人だからだ。(もちろん、社会福祉法人の中には、建て替えを見越して資産を形成してきた経営感覚のある法人もあるとは思うが、それを「内部留保」という一括りで批判され、世論形成に遅れを取った責任は、法人側にもあるが政府側にもちろんある。)この60~70年の間に、社会福祉施設は飛躍的に増えた。それは、更新する(立て替える)ための資金やそれを支える予算も飛躍的に必要となる大プロジェクトになるはずだったのに、弱い経営主体しか作れなかったツケが今回ってきているのだ。

平成14年(2002年)12月内閣府から「障害者基本計画」が発表され、政府は入所施設抑制に転換したと言われている。改めて読んでみると、大きくは現在の意思決定支援や地域移行の推進、地域拠点化や入所施設の個室化等先駆的に提言され、現在はその方向へ進んでいると言ってもよいだろう。

d.施設サービスの再構築

ア 施設等から地域生活への移行の推進

障害者本人の意向を尊重し、入所(院)者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭に置いた社会生活技能を高めるための援助技術の確立などを検討する。

「障害者は施設」という認識を改めるため、保護者、関係者及び市民の地域福祉への理解を促進する。

授産施設等における活動から一般就労への移行を推進するため、施設外授産の活用や関係機関と連携した職場適応援助者(ジョブコーチ)事業の利用を推進する。

イ 施設の在り方の見直し

施設体系について、施設機能の在り方を踏まえた上で抜本的に検討する。

入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。

障害者が身近なところで施設を利用できるよう、小規模通所授産施設等の通所施設や分場の整備を図るとともに、障害種別を越えて相互利用を進める。

障害者施設は、各種在宅サービスを提供する在宅支援の拠点として地域の重要な資源と位置付け、その活用を図る。

障害の重度化・重複化、高齢化に対応する専門的ケア方法の確立について検討する。また、高次脳機能障害、強度行動障害等への対応の在り方を検討する。

入所者の生活の質の向上を図る観点から、施設の一層の小規模化・個室化を図る。

今から振り返れば、「入所施設は、地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定する。」という提言は、当時は入所施設をこれ以上作らないという意味で語られたような気がするが、今見ると、単なる建設抑制ではなく、入所施設の選別、スクラップ化も視野に入れた提言ではなかったかとも読める。入所施設について、法人や申請者の申請について、必要性や将来性等厳粛な審査を行って政府が地方公共団体とも協議して、認可を出したのではなかったのか?とも突っ込みたくなるのではあるが、行政の前に「善意だけの」法人は政府の理屈になすがままに対応するだけ、建て替え等の資金のない法人は援助を得られず、静かに退場をしていくことになるのだろうか?

政府側も、経営側、経営団体側も、もう一度、原理原則に立ち返って、あるべき形について知恵を出し合うべきではないかと思う。いつまでも「人の善意」を当てにするのではいけないし、原則をあいまいにして行政サイドの理屈になすがままに対応してはならないのだ。