「地域移行」の投稿で、最後に「老人期」の知的障害者の居住について見守り形態を多様化させることが必要と書いたが、知人たちと話し合ってみると、「高齢期」ではなく「老人期」とした意図があまりよく伝わっていないようなので、今回はそのことについて、少し触れてみようと思う。

実は、「高齢者」と「老人」の意味は異なっていることがあまり注目されていない。介護に関する法律となると介護保険法(平成9年1997年)しか話題にならないが、そもそも老人福祉法(昭和38年 1963年)が制定され、老人福祉が制度化された。その後、老人保健法(昭和57年 1982年)に制定され、「疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業」が整備されたのが前段階にあることがすっかり忘れ去られている。老人福祉法は廃止されていないし、未だ現役の法律だ。老人保健法は、後に「高齢者の医療の確保に関する法律」と名称が変更されたが、老人福祉法は未だ「高齢者福祉法」に名称は変更されていない。この理由を明らかにするために、「老人福祉法の解説」(厚生省社会局長 大山正著 全国社会福祉協議会1964年刊)を見てみよう。(この本は、今回のテーマ以外にも様々なテーマで登場することになると思う)

本書第二編 老人福祉法逐条解説 第一章 総則にて

第一条(目的)

この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする。(P81)

四「老人」の解釈

本法においては、「老人」の定義をしていない。

児童福祉法においては、「児童」を「満十八歳に満たない者」と定義しており、老人についても このように年齢を用いて定義することも立法当時考えられたが、この法律の目的とするところは、 社会的弱者である老人の福祉を図ろうとするものであって、老人の弱者たる性質の程度には、児童 の場合と異なり相当の個人差があり、一率の年齢で劃することが適当でないことから定義がなされていない。したがって、本法上の「老人」という用語の解釈は、社会通念上把握される概念に委ねられており、強いて定義すれば、心身の老化現象が顕著であり、かつ、社会的にも老人として認められるような人といえよう。(解説部の太字はLooker-on)

なお、健康診査(第一〇条)や老人ホームへの収容等の措置(第一一条)の対象を原則として六十五歳以上とし、年齢を明示しているのは、これらの国の委任事務が全国的にできるだけ均一に実癒されることを確保しようという考えに基づいたものである。(P83‐84)

このように、法律においては、心身老化及び社会的に老化が認知された者=老人という定義であり、年齢が絶対的な定義ではない。65歳以上を基準とするのは、以下のような根拠があるのだが、あくまで行政的な基準であることを断わっている。

三 健康診査の対象

健康診査の対象は、六十五歳以上の者に限定されているが、これを年齢によって限定したのは、この事務が国の事務であるという性格から全国的に均一に実施される必要があるからである。また、この年齢を六十五歳以上としたのは、次に示す事情に基づくものである。

(1) 六十五歳未満の者は、就業者が多く、比較的受診の機会に恵まれているが、六十五歳以上の者 になるとこれと反対に非就業者が多くなり、受診の機会とかく阻害されていること。

(2) 健康診査の対象を六十歳の者まで引き下げると人口が激増するので、健康診査の実施能力を考慮して当面この程度の年齢が妥当と考えられること。

(3)死亡率が六十五歳前後で極めて高率となり、特に中枢神経系の欠陥損傷、心臓病等の原因による死亡率が著しく高くなるので、これ以上年齢を引き上げることは適当でないが、この程度の年齢で異常を発見すれば、相当な予防的措置がとれる。(P110ー111)

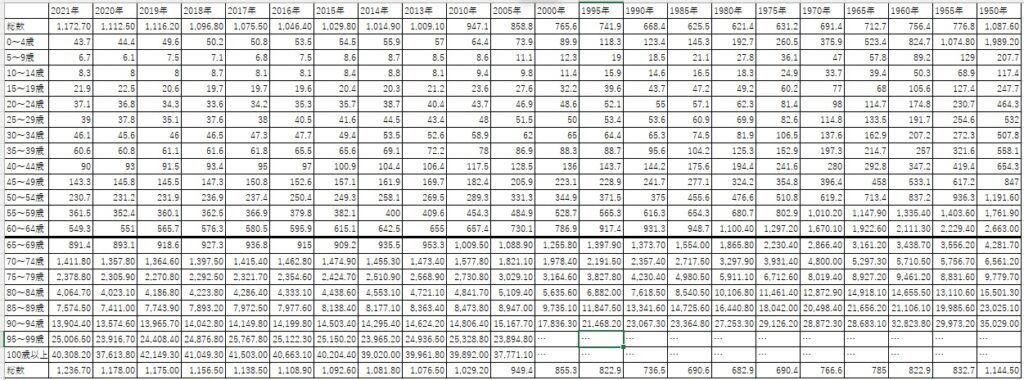

この基準に全く根拠がないわけではなく、死亡率(10万人当たりの死亡者数)の以下の統計を見ると、現在でも有効な基準であると見て取れる。

(e-Stat:政府統計ポータルサイト https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411659 より)

本書では、「老人」をめぐる情勢を次のように述べている。

「老齢人口は、戦後の急激な出生率の低下及び公衆衛生の向上等に基づく死亡率の減少によって、絶対数においても、総人口に占める割合においても増加し、なお今後も増加の一途を辿ることが予想される。」「現在のわが国の老人は、農林事業その他の第1次産業の業主としてのみ、比較的多く就業の機会が与えられ、第二次又は第三次産業部門のしかも常用勤労者としての就業は、極めて困難とみることができる。このことは、今後、産業構造の近代化に伴い、第1次産業部門の労働需要が減少することにより、老人の就業が困難になることを予想させるものである。」「なお、雇用されている老人についても、いわゆる技術革新の進行、労働力人口の増加等により、旧来の終身雇用、年功序列型賃金体系は崩れ、老人の立場を不安定なものにする傾向を生ずるのである。」(P25)

*60歳以上の人口

昭和5年(1930)500万未満→昭和38年(1963)900万越え→昭和45年(1970)1077万人

昭和5年(1930)7.4%→昭和38年(1963)8.1%→昭和45年(1970)10.5%(*終わり)

前半の引用は、現在に通じる予想であり、後半の引用は、「労働力人口の増加」という部分は外れていると思われるが、労働力不足が現実に迫っている中、逆の意味で、高齢者の雇用は「不安定さ」となってきているので、凡そ現実は予想通りとなっている。

*ちなみに、当時の日本は、会社員(つまり常用雇用労働者)は55歳定年制であった。政府は、10年後の1973年第2次雇用対策基本計画において、60歳を目標として定年の延長を推進すると打ち出し、1986年高年齢者等の雇用・安定等に関する法律により、60歳定年制努力義務化となり、1994年60歳定年制義務化された。つまり、40年かけて定年制を5年延長したわけだ。

政府は2013年に高年齢者雇用安定法を改定し、定年を60歳から65歳に引き上げる法整備を行った。現在はその経過措置期間中で、2025年4月から65歳定年制はすべての企業の義務になるが、それまでに「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかを実施しなければならない。(これも、労働力人口の縮小が予想される中での已むに已まれぬ措置と言えるが、もしかしたら1963年段階から予想されていたことかもしれない。)

当時の社会情勢では、会社員は55歳まで働いたら、定年となり現役を退いて、10年後には心身老化がみられる年頃になるというイメージとでも言おうか。老人福祉法の規定で考えるならば、65歳という基準は、統計的に「老化」のターニングポイントとみなせる年齢という基準であり、行政サービス提供を社会的に検討する目安に過ぎないということだ。(医療が発達して、この年齢層の死亡率や健康具合、又経済的に雇用状況等が改善されれば、上の年齢にスライドする可能性があるとも言える。60歳定年制であれば、10年後の70歳が基準となるし、65歳定年制で大多数の65歳の高齢者がバリバリ働いているならば、75歳が「老人」の目安になるかもしれない。)(*終わり)

繰り返すが、「老人」もしくは「老化」は個人差、個体差も大きい点から考えて、本来は年齢に関係なく65歳でなくても現れるものであることを押さえておこう。我々が支援している知的障害者の中には、40歳過ぎたころから老化が目立ってきて、生活がおぼつかなくなる方もいれば、70歳なってもかくしゃくとして就労継続支援B型事業所に通う方もいる。後者は、高齢知的障害者ではあるが、老人福祉法の定義から言えば、「老人」ではない。前者は、65歳に達してはいないが、すでに「知的障害をもつ老人」=老人期の知的障害者だ。つまり、現在入所施設等で、問題となっている「高齢化」の対象者は、一般的な高齢知的障害者ではなく、老人期の知的障害者なのだ。

総合支援法ばかりが注目され、話題にも上らない知的障害者福祉法において、一般的な知的障害者観や支援の方向性はどのように規定されているか先ずは見てみよう。

当初、精神薄弱者福祉法は、1960年成立当初、その目的の項は、

第1条

この法律は、精神薄弱者に対し、その更生を援助するとともに必要な保護を行い、もって精神薄弱者の福祉を図ることを目的とする。

という簡潔なものであった。

1998年に「精神薄弱者」を「知的障害者」と改称するに伴い、法律名称が「知的障害者福祉法」に改められた。

そして、2000年改正にて、従来の「更生と保護」から「自立と社会経済活動への参加」が目的となり、さらに知的障害者自身に能力を活用する努力義務が課せられることとなった。

第1章 総則

第1条(この法律の目的)

この法律は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。

第1条の2(自立への努力及び機会の確保)

すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

2 すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

これは、同時に改正された身体障害者福祉法と軌を一にしたものであった。

第1章 総則

第1条(法の目的)

この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条(自立への努力及び機会の確保)

すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。

2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

知的障害者福祉法第1条の2と身体障害者福祉法第2条の内容的な近似性は一目瞭然だ。「自ら進んでその障害を克服」という表現は、先の引用で示されたように、実は1960年老人福祉法が参考にした条文に次のように規定されている。

第2条(更生への努力)

すべての身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、すみやかに、社会経済活動に参与することができるように努めなければならない。

「医学モデル」「社会モデル」について知識がある方なら、この条文の底流の思想が、「自己責任論」と「医学モデル」に基づく障害克服、簡単に言うと「障害を屁ともせず、とにかくがんばれ!がんばれるだろ?」と強要するものに近いものであることを察するだろう。(もちろん、現在は、テクノロジーの発達や医学・科学の発達による合理的なリハビリテーションによって「障害克服」はかなり可能ではあるが)しかし、これが成立するのは、身体障害の場合は、知的には問題がなく、合理的な認知や判断・決定ができるという前提が暗黙のうちに保障され担保されているからだ。(だから、頑張る姿は、「感動ポルノ」と批判されても、本人が意思決定をしたという点で許容されてしまうのだ。)しかし、知的障害の場合はこの点は保障担保されているとはいいがたい。それ故、「すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。」と身体障害者福祉法の「障害者観」によせたこの条文は、知的障害者の自己決定や自己選択を尊重しつつも、「(健常者と同様に責任を取ることも含めて)できる存在」であることを暗黙に強制しかねないデリケートな側面を持っている。

*ちなみに、障害者基本法には、「障害を克服する」とか自らが「能力を活用する」義務を障害者自身に求める条文はない。

「自立と社会経済活動への参加」という目標は、何らかの形で「働く」ことを目標にすることを意味し、健常者のように、現役世代のライフスタイルに近づけることを意味している。健常者は、高齢・老人期に入れば、老人福祉法第2条に基づいて、現役を退いたら「敬愛される」存在として扱われることを求められるが、知的障害者は知的障害者福祉法のみに基づくならば、現役引退のない「働き続ける」ことしか選択肢が提供されていないこととなる。

*ちなみに児童福祉法は、昭和26年に社会福祉事業法の制定に伴って、整備された時点で、児童福祉の理念を以下のように整理した。

第1章 総則

(児童福祉の理念)

第1条

すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

② すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

(児童育成の責任)

第2条

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

(原理の尊重)

第3条

前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、すべての児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童福祉法には、児童を社会全体で愛護(=愛し保護する)し、健やかに育成するという包摂的な指向が垣間見られる。知的な遅れの為、意思決定・意思形成・意思表明や人格形成が未熟・不十分で支援が必要な知的障害者が社会で幸せに生きていくための理念は、むしろ児童福祉法の包摂的な理念に近いものがいいと思う。(*終わり)

では、「知的障害をもつ老人」=老人期の知的障害者に対してどのような支援をすべきなのだろうか?

「老人福祉法の解説」では、以下のように解説している。

第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、かつ、健全で安らかな生活を保障されるものとする。

木条は、第一条に規定している老人の福祉に関する原理のうち、老人の福祉に関する基本的理念を 総括的に規定したものである。

一本条の意義

木条は、老人福祉のよりどころを示すとともに、その基本的なあるべき姿を宣言的に規定したものであって、「老人憲章」とも称すべき条文である。

またこの規定は、老人の福祉を図るための国、地方公共団体の施策の運用に指針を与えるとともに、老人を含む一般国民の心構えについて指標を与えているものである。

本条は、その前段においては老人が社会に対し貢献をしてきたいわば功労者であることを前提としており、その後段においては老人が一般人に比して心身の健全性を阻害され易い弱さをもついわば弱者であることを前提としている。

これらの前提の当否については、全く議論がないわけでもないが、本条に規定する基本的理念は、老人福祉法制定の前提でもあり、本法に規定する具体的施策をとる前提ともなっているのである。

二「敬愛され、・・・保障されるものとする」の解釈

この規定は、個々の老人に対し具体的な権利を与えたものではなく、本条が置かれている趣旨から明らかな如く、国、地方公共団体、一般国民等に対する訓示規定としての意義を有するものである。

第三条 老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、その知識と経験を社会に役立たせるように努めるものとする。

2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参与する機会を与えられるものとする。

(要旨)

本条は、第二条に次いで、老人の福祉に関する基本的理念を規定したものである。

(解説)

一 本条の意義

本条は、第二条が老人福祉に関してあるべき姿を総括的に規定しているのに対し、主として、老人の健康の保持及び社会的活動の面に関して規定したものである。

すなわち、第一項は、老人自身に対しその心身の健康の保持と社会的活動を要請したものであ り、第二項は、老人以外の者すなわち個々の国民や国、地方公共団体に対し老人の社会的活動を保障するよう要請したものである。

本条第一項の如きいわば倫理的規定をすることについては、立法論上議論が存しないわけでもないが、身体障害者福祉法第二条(更生への努力)にも同様な例があり(注)、究極において老人自身の心身の健康の保持に資しようとする趣旨のものである。

二 第一項前段は、およそ健康の保持は本人の努力に負うところが大きいが、とくに老人の場合は心身の変化が急激であるので老人自身に心身の変化を自覚しつつ健康の保持に努めるべき旨を要請し たものであり、後段は、老人が多年の間に習得した知識と経験は社会にとっても貴重な資源であるので大いに活用されるべきものであるという趣旨から、その特性を社会に役立たせるべき旨を要請し、そのことによって老人自身の心身の健康の保持に資することをも意図した規定である。

第二項は、およそ人間は社会的活動をするのが本来の姿であるが、老人については、その心身に ハンディキャップが生じてくるため、とかく社会との関連が失われがちであり。かくては、その心身の健康の保持をも阻害することとなるので、その知識と経験を社会に役立せるという第一項に定める理念を達成するためには、社会も老人に対しその希望及び能力に相応する範囲内で適当な仕事その他の社会的活動に参与する機会を与えるべきであるという趣旨を規定したものである。

四「適当な仕事」の意義

「適当な仕事」とは、老人の適職その他の適当な労働を含むことは勿論、いわゆる社会奉仕の活動等をも含む広い概念である。

第三条で、身体障害者福祉法と同様、老人にも自分を律する自己責任を求めているという側面はあるが、重要な部分を要約すると

①老人とは、「社会に対し貢献をしてきたいわば功労者」且つ「一般人に比して心身の健全性を阻害され易い弱さをもついわば弱者」である。

②それ故、老人は「敬愛される」(敬い愛される)存在として、「健康で安らかな生活」を保障される必要がある。

③老人は、その能力、適職に応じて、適当な労働や社会奉仕等を担ってもよい。

老人期に入った知的障害者に対して、「一般人に比して心身の健全性を阻害され易い弱さをもついわば弱者」であることは理解できるし納得できるだろうが、「功労者」であり「敬愛」の念を抱くことをどう理解受容したらよいだろう。

こんな風に彼らの成育歴をとらえ返したらどうだろうか?知的障害者の存在すら、社会的に疎まれた時代に生を受け、家族とともに差別や偏見を受けながらも徐々に整備されてきたサービスや支援者に手助けをしてもらいながら、差別や偏見を克服し、生き永らえた彼らは歴史の生き証人ではないか。彼らの存在や人生そのものが、社会が変化してきた証だ。その意味で彼らは敬愛の対象なのではないだろうか。それを“ADLが落ちてきたからリスクが増えてくる、環境を整備しなければ…”と介護負担増加の面だけを捉えたら、いずれは“やっかい”な存在と疎ましく考える支援者も出てくるだろう。長く生きてきたことを敬愛し、健康で安らかで、これまでの障害福祉サービスでは提供できなかった豊かなセカンドライフをコーディネイトするという姿勢が先ず支援者に求められるのではないだろうか?少なくとも、頑張って長く生きてきた彼らにはその権利があると支援者側は繰り返し確認する必要があると思う。

ここまで書いてきて、この投稿を違和感持って読まれている方がいるのではないかと思っている。今、この手の話をする際に、検討されるのは介護保険法であり障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)であって、ほとんど話題にも上らない老人福祉法や知的障害者福祉法ではないからだ。しかし、介護保険法は、介護保険給付、総合支援法は、自立支援給付に関する様々な取り決め(対象者、給付範囲、財源等々)を決めた社会保障法に過ぎない。

介護保険法

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護保険)

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

第一章 総則

(目的)

第1条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

繰り返し言うが、介護保険法・総合支援法は、社会保障法であって、福祉法(もっと分かりやすく言えば、対象者の幸せを規定する法律)ではない。知的障害者の福祉の理念が社会的に定まっていない(もしくは、アップテートしなければならない)中で議論する社会保障の議論とは、何を大事にするかを決めないで財源確保や配分先の議論をするという、社会福祉領域の話を社会保障領域という違う舞台で行っているずれた現状であることを自覚しなければならないのではないだろうか。(ブログの表題を「社会福祉のコンパス」とせずに「『社会福祉』のコンパス」にしたのは、こうした意味がある。)

1960年に家族や関係団体、有識者の熱心な運動で知的障害者福祉法が出来て、来年で65年。2010年は50周年だったが、政府・関係団体は自立支援法改正、総合支援法制定の方向性の議論で盛り上がり、知的障害者福祉法施行後の知的障害福祉の到達点や課題として節目を議論することはなかった。成果物を節目節目ごとに総括し課題を摘出していくことが、運動史を作り、運動を発展させていく歴史的な視点と思う。本来の立ち位置に立ち戻ってみなで考え直す時期に来ているのではないかと思う。