今回の投稿で、整合性のある妥当な支援モデルはどのようなものなのか、強度行動障害の発生機序とは何なのかについて、研究史上で積み残した論点に対して答える形で整理してきたいと思う。

これまでの到達点や成果を事実だけ客観的にまとめるならば、

- 強度行動障害を示すクライアント群には自閉性障害を持つクライアントが多い。

- 自閉性障害を持つクライアントの行動改善には、TEACCHプログラムに代表される構造化・スケジューリング、視覚支援や機能分析(応用行動分析ABA)がエビデンスの高い効果的な支援方法である。

一方、困難性や課題について研究史上で語られている事実だけまとめると

- 強度行動障害を示すクライアントは、「支援構造」の適用で改善する易改善群と難治群に大別される。

- 衝動性・強迫性に対する支援は、困難度の高い支援であり、強度行動障害の改善を困難にする要素である。

先に、自身の立場を明らかにしておこう。自閉性障害の支援において、TEACCHプログラムに代表される構造化・スケジューリング、視覚支援や機能分析(応用行動分析ABA)は支援者が身に着けるべきマストな支援方法であるし、支援理念であると固く確信している。従って、自閉性障害の方に支援する際、最初に導入を検討する支援方法だ。

しかし、同時にTEACCHやABAの支援上の限界について以下のように考えている。

TEACCHプログラムで活用される視覚支援は、そもそも絵カードの情報を「ものごとや出来事を何らかの記号に置き換えてそれが目の前に存在しないときにも記号によって認識する」(いわゆる、ピアジェ発達心理学でいう「象徴作用」)レベルになければ、まったく意味のない「もの」だ。車のカードを示して、「車に乗る」という行動になるためには、「車に乗る」行動が車カードに置き替えられるレベルでなければならない。まして、そもそも車カードの車の写真や絵が、車と認知できるのか。単なるカードに描かれた模様としてしか認知されていないかもしれない。そうであれば、見せたところで、模様の描かれたカードを見せられたとしか受け止められない。子どもは生後間もない頃だと「いないいないばあ」で大人が顔を隠してしまうといなくなったと思うが、成長と共に顔を隠しても大人がそこにいると認識できるようになり、「いないいないばあ」を喜んでくれるようになる。つまり、「対象の永続性」を獲得するのだが、見方を変えると、乳幼児レベルの知的機能の場合、見えなくなってしまうとその「もの」は「ない」と把握してしまうのだ。このように、知的機能の発達に大きな制限がある場合、視覚情報から自身の行動を決定するプロンプト情報を得ることはかなりの努力を払って脳の発達、知的機能の発達を遂げなければならないのだ。

「ペーテルってどんな人?知的障害を持つ人の全体像をとらえる」(シャシュティン・ヨーランソン、アンニカ・ヴァルグレン、ソルベール・バイルマン著 尾添和子・山岡一信 訳 全国障害者生活支援研究会監修 大揚社刊 2000年)では、スウェーデンの心理学者シーレーン(1929~1994)等の研究より、知的障害のレベルをA段階(「重度」にあたる)、B段階(「中度」にあたる)C段階(「軽度」にあたる)に分類し、以下のように特徴づけている。

A段階(重度)

時間の理解に限界がある。「現在」に生きている。

習慣と決まった順序に基づいて「時間」を理解している。

分けることはできるが、今ここにないものは思い浮かべられない。目の前に現れれば、自分の望んでいるものかどうか判断できる。(写真は理解できない。模様と色のついた紙切れに過ぎない。)

話し言葉は理解できない。言葉の意味をある場面全体やその言葉に関連する行動を表していると理解している。独特の身振りの身体言語は使える。

“行動の鎖”の助けを借りて、どのように行動すればよいか理解する。

(行動の鎖=ひとつの行動が次の行動につながり、それがまた次の行動につながっていくこと 行動の鎖の始まりの所で鎖の最後の行動が何になるか分からない。)

B段階(中度)

写真や話し言葉は理解できる。写真や言葉は実物や実際の出来事を表していることは理解しており、思い浮かべることもできる。但し、今まで自分が使用した経験のある物か、体験したことある出来事に限られる。

話す能力があっても、話して意味のある結果が得られなければ話すことをしない。書き言葉は理解できない。単語“丸ごと”覚えることはできる。

「きのう」「あした」「あさって」程度は思い浮かべられる。行動の推論・応用はできない。

C段階(軽度)

読み書き、計算はできる。但し、かけ算・割り算はあまり得意ではない。暗算は知的障害を持たない人に比べると時間がかかる。

行動の推論(もし~ならば、~になるだろう)ができる。計画を立てることができる。但し、うまくいかない場合、いくつもの解決法を考え出す、計画を立て直して、頭の中で比べてみるのは難しい。

シンボルのシンボル(小切手等)、比喩を理解するのが苦手。また、ことわざや慣用句を文字通り解釈してしまう。

*ちなみに、シーレーンの研究は、スウェーデン政府公文書にも取り入れられている。

スウェーデン政府公文書 学校教育庁出版物「全ての国民のための文化」(1976年)

障害保健福祉研究情報システム http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/ld/ld_swe/LD_edu.html で閲覧可能だ。

ABA、機能分析の限界は二つあると考えている。一つは、行動変容を促すための介入には、「確立操作法」(establishing operation modification : 動機づけを低下させる操作)、「消去法」(extinction ; 問題行動を起こすことで獲得するものをなくしてしまう)、分化強化法(differential reinforcement : 対象者に問題行動に代わる適切な行動を教える)という3つのカテゴリーがあり、この3つを組み合わせて行動変容を促していくのだが、介入の意味が認知できるかどうかは本人の知的なレベルに依存しているということだ。特に分化強化法では、トークンエコノミー等の報酬系の操作を行うが、より大きいもしくは合理的な報酬と認知できるかは本人の知的レベルによる。4歳から7歳までの直感的思考期レベルでは、「自分の知覚情報ですべてを判断する傾向」(中心化)にあり、他者の視点や立場に立つことができないし、合理的な判断がしにくい。(定型発達の子どもであっても)例えば、コップに入ったジュースを口径が違うコップに移し替えた場合、口径を考えず水面の高さが変わると量が増えた(減った)と思い込んで、同じ量なのに水面が高いコップのジュースを選んでしまう。いわゆる目先や分かりやすい利益に飛びついてしまう。

もう一つは、もっと根本的な問題である。ABAを我が国に紹介した初期の文献として「入門 問題行動の機能的アセスメントと介入」(ジェームズ・E・カー,デイビッド・A・ワイルダー著 園山繁樹訳 二瓶社刊 2002年4月 原題 Functional Assessment and Intervention A Guide to Understanding Problem Behavior)があるが、問題行動(行動障害)に対応する時、「まず最初に医学的な原因を検索し、その後で行動的な原因を検索する」という行動的診断モデル(behavioral diagnostic model)によって、目の前の行動が、医療的な原因で引き起こされているのか強化子によって行動として引き起こされているのかを見極めることがまず提案されている。何故なら、知的障害が重篤であればあるほど、身体的な不調とその原因を言葉で自己表現することは難しいからだ。足がけいれん麻痺し、そのために太ももをずっと叩き続ける利用者がいても、花粉症で目が取れそうなほど痛痒く興奮している利用者がいても、医学的な原因をそもそも検討しなければ、どちらも自傷行為・易興奮性の一言で片づけられ、見当はずれな強化子探しをするということになりかねない。

以上の限界性を考えると、TEACCH+ABAでいきなりアセスメント・介入計画を立案実行モニタリングするというよりは、行動的診断モデルでの医療的なアセスメント→TEACCH+ABAでのアセスメント・介入を行う道筋が最も合理的なプランと思われる。

ここまで書くと、つまりは「医療との連携」が強度行動障害支援においては重要なんだなと早々思われる人がいると思う。しかし、事はかなり入り組んで複雑だ。

前々回の投稿で、平成20年度に奥山眞紀子氏(国立成育医療センターこころの診療部)を主任研究者とする「発達障害者の新しい診断・治療法の開発に関する研究」(厚生労働省科学研究費補助金 こころの健康科学研究事業)において、「これまでの強度行動障害事業とその研究報告について批判的な検討」が行われたことを記載した。その中の「Ⅱ 強度行動障害の再検討 研究1 強度行動障害の再検討 石井班の報告を中心に」(研究協力者 川村昌代 あいち小児保健医療センター)(以下、川村論文と記する)において、行動群の分類を行い、どのような症例の組み合わせが多いか少ないかを分析している。

(行動群のラベリングが抽象的な部分があるが、以下引用する。)

「自己志向的な能動的活動への原始的なかたちの没頭」(運動感覚的常同行動尺度)

「外部の対象によってもたらされる感覚刺激にリンクする自己刺激的行動」(刺激固執尺度)

「社会的刺激などのブロック、あるいは社会的な環境から孤立した状況での安定を志向する」(対応拒否尺度)

「生理的な欲求の影響を受けていると考えられる行動」(身体的問題尺度)

「睡眠サイクル異常」(睡眠サイクル異常尺度)

「自己の身体を直接的に傷つける、ある種逆説的ともいえる特異な行動形態」(自傷行動尺度)

「非現実的言動行動」(非現実的言動行動尺度)

「興奮した状態が外界に指向する行動として激しさを伴って発散」(精神運動興奮尺度)

「間接的に他者に不快感を与える行動」(不適切行動尺度)

「本人にとってのコミュニケーションなのか、他者を傷つけること自体が行動の目的なのか否か行動」(他害行動尺度)

論文では

「結果をまとめてみると以下のようになる。自己志向性因子に負荷の高い尺度では、知的レベルや精神年齢において有意な結果が見られるものが多い傾向がみられ、対人的関係性に負荷の高い尺度は男女差が大きいという傾向が示された、障害種で見ると、大まかには自閉症関係の障害群とそれ以外の群で得点の変動パターンが異なった。また、自閉症で高値を示す尺度が多いが、てんかんを併発しているとさらに高値を示す。「非現実的言語行動」尺度では知的レベルが高いほど高い値を示したが、それ以外の 尺度では知的レベルが低いほど高い値を示した。年齢的には尺度によってピークが異なった。」とまとめている。しかし、論文では、何故てんかんが行動障害の促進要因なのかにはふれず、自閉症児者の療育についての考察をまとめとしている。

「てんかん」について、支援者でも多くは、けいれん発作のイメージしかないと思われるが、それでは「てんかん」という疾患を理解したことにはならない。

「てんかん」の定義は

種々の成因によってもたらされる慢性の脳疾患であって、大脳ニューロンの過剰な発射に由来する反復性の発作(てんかん発作)を特徴とし、それにさまざまな臨床症状及び検査所見がともなう。

(WHO(世界保健機関)編:てんかん辞典より)

従って、発作の臨床像(形)は、てんかん焦点(ニューロン放電の起源部位)の位置と広がりによって決定される。従って、けいれんだけがてんかんではない。

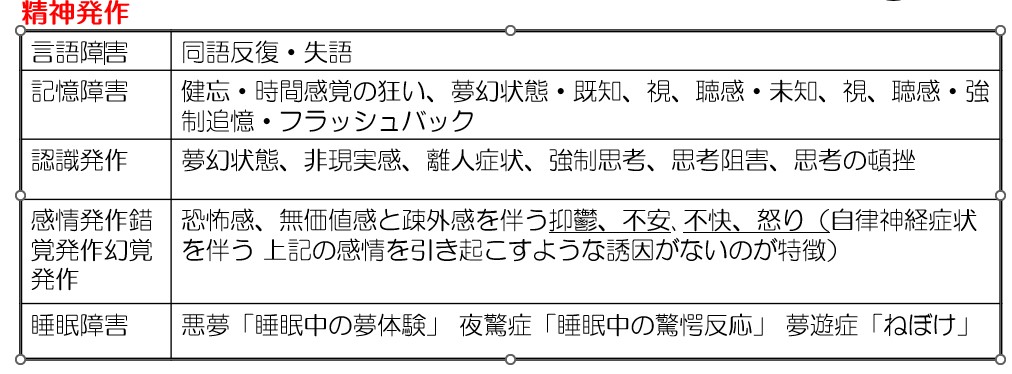

精神活動を司る部位にてんかん焦点がある場合は、以下のような精神発作を引き起こす可能性がある。

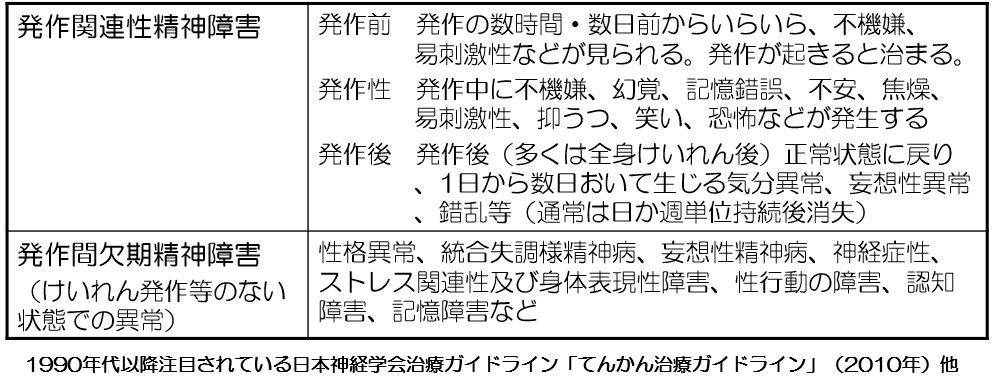

さらに、てんかん性精神障害として、以下のような症状が分類されている。

*「知的障害」のため、自らの病識について理解できない場合、心理的に不安感や焦燥感、精神的変調を引き起こす可能性に配慮する必要がある。

*近年では、高齢期に入ってからの「てんかん」発症もあることが注目されている。行動に変調が出てきた時、高齢者てんかんの可能性を考えてみることは重要だ。

では、抗てんかん薬で治療をしたら、精神発作等は抑制できるではないかと考えると思うが、事はそれほど簡単ではない。

抗てんかん薬の作用機序とは、様々な新薬も出て種類も豊富になっているが、結局①神経の障害部位における発作性の異常や過剰興奮を抑制②発作の拡がりの抑制③脳内抑制系を賦活するのどれかに分類される。つまり、てんかん焦点の異常放電の度合いを低くしたり、異常放電を広がりにくくしたり、発作を抑制する機能を高めたりするだけで、てんかん焦点の異常放電を停止するわけではない。つまり、けいれん発作(中枢神経系の異常興奮による随意筋の急激な不随意収縮)は抑制されても、精神運動発作や形態を変えた異常興奮は抑制されない場合があるのだ。(だから最近は外科手術によるてんかん焦点の摘出も選択されるようになった。)

さらに、抗てんかん薬には、強制正常化(交代精神病)という厄介な反作用がある。

抗てんかん薬の過剰投与などによっててんかん発作や脳波発作波の減少・消失、脳波の基本律動の正常化に伴って精神症状(不機嫌、幻覚・妄想状態、そう状態、うつ状態など)が代わりに出現する

これに対する対処方法は、現在、抗精神病薬による鎮静か抗てんかん薬の適正投与が基本となるのである。

知的障害の原因となる脳の発達期における発育不全による器質不全は、それが重篤であればあるほど、治療困難なてんかん焦点を持つリスクは高くなるのは容易に想像がつくだろう。強度行動障害を悪化させる衝動性や易興奮性等の精神病理は、てんかんが背景要因としてある可能性を推定される。この仮説をデータ的に裏付けたのが、図らずも先の川村論文ということができる。

医学的な問題はこれで終わりかというと、事はまだ終わっていない。

健常者においても、忙しさや日常生活や人間関係の変化、新しい事・苦手な事へのチャレンジ、失敗やミスに傷つく等で強いストレスにさらされ、(最近ではこれに虐待やいじめ等の心的ストレス性外傷も入ってくる)不安・孤立・過労・不眠が続くと、自分の気持ちと自分自身が統合できずに、幻聴や妄想・幻覚にさらされやすくなる。この状態が精神失調を引き起こし、慢性化すると統合失調症やうつ病のような症状に発展する。人によっては、神経変性を引き起こすこともあろう。急性期の精神失調ならば、先ず休んでストレスから自らを遮断し、回復を目指せば、自己回復力で回復するだろう。しかし、ダメージや神経変性が深刻な場合は、抗精神病薬や抗うつ剤等で強制的に精神変調を矯正し(精神活動を「遮断」し)、休養等で自己回復を図るのが、基本的な精神科や心療内科で選択される治療法だ。

知的障害・発達障害者はどうだろう?人生の様々なライフステージは健常者と同様に辿ることができるということは、同様のストレスを受けるということであるし、健常者なら酒を飲んだり、趣味に没頭したり、何か合理的な解決方法を探したり、愚痴ったり、相談したりしてストレスから心を守ることができるが、自己表現や合理的な解決を選択するには制限がある彼らは自分の中にストレスをため込み、急性精神失調に陥りやすいのは容易に推察できるだろう。(知的障害があるから、ストレスを認識できないと思っている支援者がいたら、その支援者の想像力は「終わっている」と考えてしまう)この精神失調の爆発が、周りからは「強度行動障害」のラベルを貼られるのは容易に想像できる。そうすれば、取りあえずは、抗精神病薬を中心にした鎮静を目的とした薬物療法の開始だ。

問題はここからだ。本来の薬物療法は、一時的な調整のために期間を決めて処方され、医師は患者と対話によって精神の修復具合を診断し、ストレスの原因の解決や減薬・処方中止を選択していく。しかし、自己表現や合理的な解決を選択するには制限がある彼らは医師に対して自分の症状を説明することはできない。ストレスの原因も医師や支援者、親は確定することができない。結局、薬物療法は継続され、「爆発」が起これば、薬は足されていく選択がなされていく。病気でないのに治療薬投与が漫然と長期間続いていくとどうなるか。期待される薬効ではなく、副作用が現れることになる。特に、抗精神病薬の薬効と副作用を並べてみよう。

抗精神病薬

(薬効)

- 統合失調症をはじめとする精神病に対して、幻覚・妄想・思考障害などの症状を抑える

- 無為・意欲低下・感情鈍麻などの改善

- 躁状態や様々な病態で強い焦燥や興奮の鎮静(種類によっては)

- せん妄の治療(種類によっては)

(副作用)

- 急性錐体外路症状

アカシジア

じっと座っておれず、足がムズムズしたり、うろうろ歩き回る 精神面では、イライラ・易怒・多訴・徘徊など

- 急性ジスキネジア

四肢、口、顔面などの不随意運動(口をもぐもぐ動かす 舌をぺろぺろ出す 下顎が細かく動く等)

ジストニア(急性筋緊張異常)

突然奇異な姿勢で生じる不随意筋緊張 首が曲がる 斜顎 舌の突出 後弓反張 前方反張 眼球上転

- 口渇感 病的多飲水 水中毒(抗コリン作用)

- 便秘(抗コリン作用)

抗精神病薬には、大きく二つのタイプがある。副作用について述べるなら、

定型抗精神病薬

ドーパミンD2受容体遮断作用が強く・固い→薬剤性パーキンソニズムが発症しやすい

→必ず、抗パーキンソン病薬を併用する

非定型抗精神病薬

セロトニン系にも影響を与え、ドーパミンD2受容体遮断作用がゆるい→薬剤性パーキンソニズムが発症しにくい

リスパダール(96年承認) ジプレキサ(00年承認)セロクエル・ルーラン(01年認可)

エビリファイ(06年許可)ロナセン(08年認可)

定型抗精神病薬の副作用止めとして投与される抗パーキンソン薬には、精神作用に限定すると、以下のような副作用がある。

(代表的な精神作用における副作用)

アキネトン(アキリデン タスモリン ピカモール)

依存性(気分高揚)精神錯乱 幻覚 せん妄 近時記憶障害

アーテン(トリフェジノン)

精神錯乱 幻覚 せん妄 近時記憶障害 前頭葉障害

*病棟・外来・施設で使う向精神薬薬剤ノート改訂2版(吉田佳郎編著 メディカ出版 2004年)

*こころの治療薬ハンドブック第14版(井上猛ら編 星和書店 2022年)等参照

抗精神病薬や副作用止めとして使用されている抗パーキンソン薬は、漫然と使用されていると強度行動障害でよく見られる異常行動を発生させる可能性が高まる。(抗パーキンソン薬の副作用により、正しい情報提供や環境調整が行われても、精神錯乱や気分高揚のため、利用者自身が冷静な認知判断力を欠いてしまい、目論見通りの効果が得られない場合もある。)これを精神医学においては、薬剤起因性精神障害・神経障害と呼ぶこともあり、自分自身は、行動障害を抑制する目的で処方された向精神薬(特に抗精神病薬等)によって二次的に引き起こされた行動障害を「薬剤起因性行動障害」と呼んでもいいのではないかと考えている。(特に、リスパダールが認可される96年以前は定型抗精神病薬による治療が主流であったので、薬剤起因性行動障害が起こる可能性は極めて高い。現時点で30歳以上の利用者の服薬内容はよく調べられなければならない。)

ちなみに、激しい他害行為をする利用者に対して、支援者は時として已むに已まれず「服薬調整」と言って抗精神病薬による鎮静を求めがちだが、最も評価の高い世界五大医学雑誌の一つであるLancet誌2008年1月5日号において、すでに「知的障害者の攻撃的挑発行動に対して抗精神病薬は無効」と結論付けた論文が出ている。しかし一方で、英国で出版されているJournal of intellectual Disabilities Research 誌オンライン版2014年1月22日号では「知的障害者の約半数が向精神薬多剤併用」とのレポートが発表されているように国際的に知的障害者と向精神薬多剤投与は切っても切り離せない現状でもあるのだ。日本でも、処方箋データのビッグデーター解析により、「知的障害児の13%に抗精神病薬が処方され、その半数は年306日以上長期処方」(医療経済機構Press Release2016年11月29日)とする実態が明らかになっている。

「多職種チームで行う強度行動障害のある人への医療的アプローチ」(會田千重=編集 独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター監修 中央法規2020年)では、1972年4月~2019年7月の「強度行動障害治療病棟における死亡者の特徴と主要死因」対象35名中イレウスが10名と死因第1位であり、2000年4月~2019年7月の「合併症による転院症例」対象のべ99名中、麻痺性イレウスが異食による腸管内異物関連をやや抑えて1位という統計を掲載している。

「イレウスには何らかの理由で通過障害が起こる 「閉塞性イレウス」と「麻痺性イレウス」があります。強度行動障害を伴う知的・発達障害児(者)のなかには、異食などの行動障害があり、衣服や、床材、壁紙などあらゆるものが異食のリスクとなり、 閉塞性イレウスの原因となることがあります。患者さんの生活環境のなかにそうした異食のリスクが存在しないように環境を調整することは非常に重要です。異食がある患者さんのなかには、既往に救命のための開腹手術を反復して受け、イレウスのリスクが高まっているケースもあります。また、強度行動障害をもつ患者さんは 抗精神病薬の治療を受けていることも多く、多剤併用となっているケースが少なくありません。抗精神病薬の長期投与の副作用として、巨大結腸症やイレウスなどの消化器疾患は非常に注意が必要であり、急変リスクも高いため、その予防が重要です。薬物療法はあくまで補助的な対応で、環境調整や自閉症支援を十分に行うことが先決であるという共通理解は、患者さんの身体的なリスクを下げるためにも大切です。抗精神病薬を可能な限り単剤で、最小限の投与に限ることが一番の予防となります。また、運動量の低下も便秘を生じやすくするので、食事や水分の摂取も含め、日々の生活のなかでの工夫ももちろん重要です。」(P91)

*従って、排泄関連の行動障害(弄便行動等)があれば、先ず腹部レントゲンにて便秘があるのかどうかを確認する必要があるし、便秘がある場合、服薬内容の見直しが不可欠な支援となる。

事はかなり複雑なのだ。こうした一連の事実は、アセスメントをする上で支援者が服薬内容や疾患等の医療的なアセスメントについて専門的かつ経験豊富に取り組めないといけないことを示している。

「強度行動障害児(者)の行動改善及び処遇の在り方に関する研究」(飯田雅子 代表 行動障害児(者)研究会 1990年 1989年度財団法人キリン記念財団 助成研究)に次のような一節がある。

「(4) 医療連携について

・対象者に対する指導の流れとして我々は次のように考えでいる。

観察をする→分析をする対応方針を立てる→タッチを統一する→経過 を追う→調 整を行なう (→タッチを統一する→経過を追う→調整を行う、を繰り返す)。

この流れの中で、どうしても解決ができない部分が残るとき、医療的視点が導入される。つまり、現在の対象者の姿は環境と個体の相互作用による結果であるという認識に立って適正な環境を整えることに力を注いで来た結果、どうしても環境要因によって改善されない部分が見られるとき、これは個体のもつ生物学的障害による影響が大きいのではないかと判断するのである。そして、このような場合は積極的に医療との連携を深めなければならない。

では、環境要因によって改善されない部分というのは誰がどのように判断するのか、 ということが問題とされるが、これは経験年数を積んだスーパーバイザーの視点と、 現場担任の視点が合議検討されることによってかなり解決される。又、医師などの医療従事者の意見を聞くことも重要である。ただ、この場合に大切なことは、日々対象者に接している生活全般を指導観察している担任以上に、対象者を知りうる立場にはないことを認識することである。

薬物の使用は、副作用の問題を考慮すると慎重でなければならないが、正確な診断 と服薬を望むなら、医師への相談には現場職員による正確で詳細な報告が必須である。 正確な情報提供が的確な診断を可能にさせ、この相互作用が医師と現場職員の相互信 頼を形成するのである。相互にいい関係が形成されると、医師は積極的に現場の実態を把握するために行動してくれることが我々の経験から導き出される。

具体的な医療連携の実態を流れとして示しておく。

現場職員の問題提起→スーパーバイザーとの合議検討→主訴の内容決定→主訴の内容を看護婦へ報告及び説明→看護婦は医師と面談及びスーパーバイザーの補足説明→ 医師の現場実態の循環とケース把握→医師の診断→薬物投与→経過観察→経過の検討 →調整有無を含めた検討→内容報告→終了・・・・(終了しないときは相談を継続する)」(P58)

この一節は、強度行動障害の医療的な要因(てんかん、薬剤起因性行動障害)や行動的診断モデルを踏まえると必ずしも支援→医療と固定的に考えなくてもいいと思われるが、専門的なスーパーバイザーが早く現場が持っている豊富な情報からアセスメントをし、支援の方向性を提示するという方向性は変更ないと思われる。ただ、この場合、スーパーバイザーは行動的診断モデルでの医療的なアセスメント→TEACCH+ABAでのアセスメント・介入という方法論について豊富な実践経験を持っていなければならないと言えるだろう。

まだまだ、方法論について展開しきれていない部分もあるし、現在の公的な強度行動障害支援の問題点についても展開しきれていないが、長くなりそうなので暫定的な結論としてとりあえずまとめとしておきたい。