遅まきながら、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。(能登半島地震で被災した地域住民の方々や障害者、その家族、関係者のご苦労や被災状況を考えながらこのブログはなんの役に立つのか考えながら投稿している。)

やっと「入所施設、児童虐待、少子化をつなぐもの」が児童虐待まで終わり、いよいよ「少子化」について書いていく段階になった。史料を改めて整理しているのだが、時間がかかりそうなので、いつものように脇道にそれた?投稿から本年は始めたいと思う。

障害者支援施設で働いている身なので、高齢化・強度行動障害支援についての施設機能についての議論については関心を持たざるを得ない。振り返ると、日本知的障害者福祉協会の認定資格である知的障害援助専門員を取得したのが、平成12(2000)年度で、その時のスクーリングで「強度行動障害」の話をされてから現場に身を置いて強度行動障害について考え、以来30年近く自分なりに支援の在り方について考えてきた。現在は、強度行動障害支援者養成研修が各都道府県で開催されており、それが重度障害者支援加算の取得条件になっており、厚生労働省も近年、強度行動障害支援について検討委員会や言及をするなど隔世の感がある。前回の投稿で、「児童虐待等社会福祉に関する問題について、自分の目で過去・歴史も含めて事実を確認する必要性を痛切に感じている。」と書いた。今回の投稿は、強度行動障害支援について研究史を振り返って、事実の確認をしてみたい。

公の研究史としては、「強度行動障害に関する研究と支援の歴史」が詳しい。

(国立障害者リハビリテーションセンターHP 発達障害情報・支援センター>発達障害に関係する資料>研修資料>強度行動障害支援者研修資料 強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践研修)運営に関する資料に掲載)

「3 コンセンサスが得られた支援技法(1990年代~現在)」の章立てにおいて、

「飯田らは、1998年より厚生(労働)科学研究として強度行動障害の支援に関する実践的な研究を、2006年まで3期9年間継続して行っています。その経過において、主任・分担研究者の実践フィールドである、弘済学園、第二おしま学園、旭川児童院間で、継続的かつ頻繁な事例検討を通して、強度行動障害支援にとって特に有効であった支援の洗い出しが行われました。結果として、明らかになった有効な支援方法は、表2のようにまとめられています13)。科学的な証明が決して十分とはいえないまでも、現在でも、強度行動障害の支援に精通した多くの施設等で納得できるベスト・プラクティスです。」

表2.強度行動障害に共通して有効であると考えられる支援方法(有効度の高い順から)

| ①構造化を図ることで本人に了解しやすい環境整備 ②話しことばに依存しない視覚的なコミュニケーション方法の活用 ③薬物療法を代表とする(原文では「としる」と誤植?)医療との連携 ④キーパーソンを中心に信頼を回復できる対人環境 ⑤静穏環境を整え知覚過敏への予防 ⑥生活のリズムを整え生理的な快適さを生み出す等をあげている。 ⑦自立してできる活動を見つけ成功経験を積む ⑧十分な時間をかけて対応する |

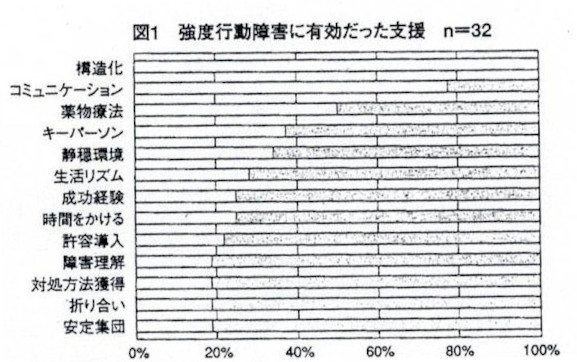

この「ベスト・プラクティス」の原則は、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践研修)において、「ベスト」な支援方法として必ず1度は紹介され、これが現在の強度行動障害支援の方法論を組み立てているのは周知の事実だ。表2もテキストにおいて必ず掲載されているものだ。この表2の出典である13)の論文とは、レポート「強度行動障害を中核とする支援困難な人たちへの支援について」(飯田雅子 2004年さぽーと11月号514号 p45‐51)を指している。表2の根拠となる図1はこのレポート論文に掲載されている。「ベスト・プラクティス」はこの表の上位8つの要素を有効率の高い順番に整理したものだ。

*横軸の%については、どのように計算したものかは論文中明らかにはされていない。可能性としては、おのおのの事例研究のまとめで有効であったと検討者が評価した支援要素の総数を32で割って計測したと思われる。例えば、「構造化」については、32事例中全ての事例で試みられ、すべての事例で有効であったという評価になる。

*厳密な話をするならば、有効性の順位を付ける場合、次の検討が本当は必要と思われる。

有効度=有効事例数/施行された事例数(全ケースにおいて、「構造化」から「安定集団」までの13要素が試みられているならば、分母は常に32になる)

非有効度=非有効事例数/施行された事例数(全ケースにおいて、「構造化」から「安定集団」までの13要素が試みられているならば、分母は常に32になる)

このレポート論文は、飯田氏自身が論文内で断わっているが、平成10年度から始まった厚生科学研究「強度行動障害を中核とする支援困難な人たちへの支援に関する研究」(3年1期 障害保健福祉総合研究事業に基づく)の2期目(平成13年度~15年度)の最終年度である平成15年度について、「これまでに得られた研究結果に触れながら、ここでは平成15年度に限った報告」を行ったもので、「研究の総体については機会を改めることとする」とされている。但し、レポート論文自体は「Ⅱ これまでに得たこと」として、3年間の事例研究からの図1の解説を行っている。

図1の表題にあるn=32とは、定期全体研究会で検討された「正確な情報が得られた」事例数である32事例を示している。平成13年度から15年度の報告冊子から、対象者のプロフィール、支援経過等が記載されている対象者数を単純に抜き出して数えると、平成13年度報告書8事例 平成14年度報告書13事例 平成15年度報告書11事例となっており、合計32事例であったので、この32事例とは3年間のデータと思われる。32事例の実践概要としては以下のようにまとめられている。

「強度行動障害は、23点から45点であった。障害別では、自閉症が約60%,自閉症にトゥレット障害の合併が約30%,その他AD/HDやトゥレット障害(と知的障害との合併)が、約10%であった。療育効果としてはかなりの改善が見られていた。強度行動障害点数が当初の3分の1以下になった著効例が(例えば30点が10点以下、24点が8点以下)約40%,3分の1から3分の2の有効例が約41%,それ以下の改善である例が16%,変化なしが3%であった。」「強度行動障害につながる特性としては衝動性や強迫性を有する者が多く、衝動性は80%,強迫性は70%に認められ、これらの特性を重視すべきことが示された。」とした上で、「図1 強度行動障害に有効だった支援」を詳細に解説している。

「①構造化を図ることが100%を示している。このことは本人の了解しやすい環境(場・物)や動き方、予定を提供することを図らなければならないことを示している。

②はコミュニケーションの取り方である。話し言葉を中心としたコミュニケーションでは自閉症はほとんど理解できていない状態にあることを知って、彼らの理解しやすい方法で視覚的な示し方を活用したコミュニケーション方法を考えることである。

③の薬物療法であるが、事例の多くが薬物療法を受けているが、適正な処方に至るまでの医療と福祉の連携を密に進め、適合した場合にはかなりの変容をみせ、これに連動してた領域も改善が顕著な例が多かった。適正な医療との連携は必須といえる。

④キーパーソンの存在がある。対人環境の安定性、信頼可能性をキーパーソンは示すことで、本人の人への信頼性を回復させる基本となる。

⑤静謐環境の整えについては、自閉症他での知覚感覚過敏の傾向を見せる人がいるので着眼点をここに持つ必要がある。

⑥生活のリズムを整えることは、生理的な快適さを作ることになり、ベーシックな部分を好転させることになる。

⑦⑧成功体験を重ねることで自信を得る。それを、ゆっくり時間を掛けていくことが必要である。

その他、許容しながら丁寧な導入を図ること、本人の障害が正しくとらえられていない場合には、そこからの確認が必要となり、わかっているつもりで対応することは大門であることに気づくことも必要である。また、本人が困難な状況に陥った時には、対処方法を獲得することや、互いに衝突しやすい要求は折り合いをつけながら進める、そして安定した集団を準備していく等々が挙げられた。」

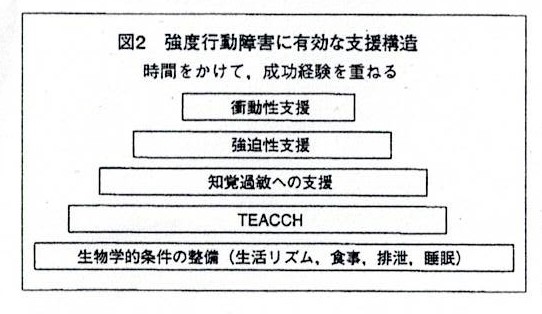

そして、以上の実践を踏まえて、図2のような「強度行動障害に有効な支援の構造」として提案している。

「自閉症とAD/HDでは多少異なるとしても、まず生活リズムなど生物学的条件整備を図ることとする。次に、TEACCHでいう構造化やコミュニケーションに配慮し、さらには知覚過敏への配慮を加え、その上に強迫性や衝動性への視点を持って療育支援する組み立てが成り立つと考えられる。これらの要素を時間をていねいにかけながら進め、成功につながる体験を重ねるという療育支援構造である。」

この療育支援構造について、飯田論文では「改善率がかなり高いことに勇気を得て粘り強く探り続けていかなければならない。」とかなり有効な支援モデルとしている。しかし、一方で「Ⅳ まとめ」において「強度行動障害の行動改善への模索はずいぶん蓄積され、易改善群と難治群に分かれるように思う。15年度の研究に示された内容は、かなり難治群に入る課題となってきている。易改善群では、図2で示した支援構造をさらに進めることで改善がかなり期待できるのである。」と結んでいる。

原論文を長文引用したが、一読して分かる通り、「支援構造」について飯田論文は提案しているものの、「ベスト・プラクティス」とは名付けておらず、「強度行動障害に関する研究と支援の歴史」の著者が後に命名したものにすぎないことが判明する。「支援構造」については、易改善群に対してはその効果は認めつつも、難治群に対しては十分な効果が見いだせないと飯田本人が指摘していることも注意しておきたい。さらに、飯田論文では、①~⑧について有効度が相対的に高い位置に置いてはいるが、順位や順番付けに取り立ててこだわっているようには思われない。それは「支援構造」の解説で、9番目以下の要素についてもその必要性を述べているし、③の薬物療法については、3番目の記載であるにもかかわらず、「適正な医療」つまり適切な薬物療法(服薬調整)は強度行動障害支援において「必須」つまりマストな要素であるとしている。こうした経緯から、8項目に限定した「ベスト・プラクティス」は飯田論文が意図したことを無理に順位づけをして一般化しようとするように見える。

その後、飯田班は「強度行動障害を中核とする支援困難な人たちへの支援に関する研究」(3年1期 障害保健福祉総合研究事業に基づく)の3期目(平成16年度~18年度)を担うこととなった。言わば、本論文はその「中間報告」的な位置づけであり、第3期は「支援構造」の検証期と言ってもいい。

平成16年度においては、

「4.強度行動障害の医療的研究」の章で、

「チックと強迫という病理的状態が行動問題を複雑にしており、自閉症療育を踏まえながらも、疾病対応を優先すべき」事例を取り上げ、「一定以上の重症な強度行動障害では、その背景に精神科的疾病を診断されている。このような強度行動障害では、療育のみでは行動改善が得られないため、医療と療育の連携や慎重で組織的な支援が必要とされる。また、そのような重装備の対応によっても行動改善に時間を要する事例もあり、このような事例を難治性強度行動障害と呼んでいる。」(P5)

平成17年度においては、「4.強度行動障害の医療的研究」の章では、

「行動障害が悪化した年齢は平均13.9歳であった。 脳機能障害と関連する精神病理として、強迫性(87.5 %)、衝動性(75%)、易興奮性(87.5%)、チック障害 (37.5%)などが高頻度に認められ、16例全例に 複数の行動病理の組み合わせが認められた。 てんかん発作歴は9例(56%)にあり、重度の脳波異常が認められ、てんかんの薬物治療を受けていたのは13例 (81%) と高率であった。

事業による自閉症への構造化療育、視覚支援および医療的ケアは有効であり、16例中15例で、3年間の事業により、行動障害判定基準点は大きく下降し20点以下になるなど、効果は明らかであった。易改善群は11例、難治群は5例に分類された。しかし、 3年後の事業終了後の経過では、適応良好、または、 かろうじて適応は半数の8例 (50%) のみにとどまった。適応不良、または状態が再び悪化が8例(50 (%)であり、強度行動障害特別支援事業といえども 福祉療育には限界があった。精神科医療対応としては 、全例に抗精神病薬が必要であり、また有用であった。この16例について、事業前、事業中、終了後も含めて、一時的に精神科入院が必要であったのは7 例 (44%)であり、精神病院への入院歴があった。最も長期間の入院は6年11か月であり、1日23時 の拘束を余儀なくされていた。重症ケースでは、 医療機関と福祉機関との連携による行動障害支援のあり方についての検討が必要と思われた。」

検証期であった第3期でさえ、「支援構造」や「有効な支援」は、易改善群には効果的であっても難治群には薬物療法等の医療的な支援を動員をしても3年という短期間では改善しない、叉は悪化してしまう可能性のある実情が報告されている。

「強度行動障害に関する研究と支援の歴史」には、他に「ベスト・プラクティス」のベストさを強調する目的で史実を一面的に語っている部分がある。

例えば、

「強度行動障害に関する研究と支援の歴史」では、「3 コンセンサスが得られた支援技法(1990年代~現在)」(3)入所施設から地位生活支援に向けて の部分で

「制度としての強度行動障害特別処遇事業から10年、岡山県の旭川荘におけるベスト・プラクティスによる成果を中島は次のようにまとめています。

- 最重度の知的障害と自閉症を併せ持つ強度行動障害に対する処遇事業において多く対象者は行動問題が改善され施設内で安定した生活を送っている。

- 事業において児童相談所・厚生相談所(原論文では成人更生相談所)・福祉事務所・福祉事務所などの行政関係者を交えた定期的な連絡調整会議を開催することで圏域の強度行動障害対策の重要性の認識が深まった。

- 圏域の関係機関で任意の事例検討会を開催する中で、自閉症成人の暮らしのQOLを検討し、施設の役割や専門性を問い直す意識改革が行われた。

一方、処遇事業で行動が改善されたにしても、在宅生活を可能にするような地域資源の絶対的不足を課題としてあげています。その理由として、「3年の特別処遇の環境下ではかろうじて行動問題は改善したとしても、良い状態の維持のためにはそれ以後も特別処遇と同程度に構造化された特別支援を必要とすること、さらに知的に最重度で自立度が低ければ介護にもマンパワーを必要とする実態がある」と記しています。」

この出典の原論文は、当時 岡山・旭川荘療育センター児童院 院長代理(精神科医)/おかやま自閉症・発達障害支援センター所長であった中島洋子氏(飯田班において、「強度行動障害の医療的研究」分野の担当研究者)の「行動障害をもつ自閉症の地域生活支援-医療・療育施設の立場から―」(2003年さぽーと8月号559号)である。

該当部分特に①の部分にあたる原論文部分は、

「強度行動障害特別処遇事業が開始されたのは平成5年のことである。当初この事業は、 在宅で強度行動障害を示している緊急性高いケースを優先的に受け入れ、在宅復帰をめざすものとして位置づけられていた。自閉症療育に意欲的な施設でこの事業が実施され、事業対象者の9割は重度知的障害をもった自閉症であった。

われわれの施設でもこの10年間に、この事業を利用した対象者は16名で、うち15名が自閉症であった。知的障害の程度をみると最重度とされるものが圧倒的に多く、しかも知覚過敏、多動、衝動性などの問題をほぼ全例に認めた。さらに強迫、トゥーレット障害、気分障害など精神科合併症も半数以上に 認め、いわゆる複雑困難な事例が中心であった。事業を終了した12例全例で、行動問題が改善し施設内ではなんとか安定した生活が送れるようになった。

しかし、この事業の範囲内では改善し得ないほど重症の強度行動障害が存在することや、事業終了後の課題もみえてきた。 」

*つまり、4例は改善しなかった、もしくは施設生活を安定的に送れていないことを意味する。

(4/16=25%が「支援構造」で対応できなかったことを意味する)

「なんとか安定した生活を送れるようになった」という一節に、「ベスト・プラクティス」だけでは解決しえない微妙なバランスと危うさを感じるのは自分だけだろうか?「ベスト・プラクティス」を文字通り「ベスト」とは言えない実態が浮かび上がってくる。 その意味で「強度行動障害に関する研究と支援の歴史」の記述は、あまりに楽観的で前のめりだ。

「強度行動障害に関する研究と支援の歴史」のその後の展開は、障害者虐待との関連や障害者自立支援法との関係と言った権利擁護や制度運用面が中心で、その後の研究の展開にはあまりふれていない。

飯田班の研究が平成18年度で終了した後、平成20年度に奥山眞紀子氏(国立成育医療センターこころの診療部)を主任研究者とする「発達障害者の新しい診断・治療法の開発に関する研究」(厚生労働省科学研究費補助金 こころの健康科学研究事業)において、「これまでの強度行動障害事業とその研究報告について批判的な検討」が行われた。「Ⅱ 強度行動障害の再検討 研究1 強度行動障害の再検討」において、飯田班に先行する石井班の研究にて「強度行動障害の8割前後まで自閉症もしくは自閉的傾向を持つ入所者であることが最初の調査で既に明示され」とし、飯田班の研究においても「自閉症以外の診断名が付された対象の症例が散見されるが、例えば強度行動障害を呈するダウン症候群、あるいは注意欠陥多動性障害という診断の児童について、実際の症例を見ると、前者は明らかに自閉症を併存する重度遅滞者であり、後者も社会性の障害(子ども虐待が絡んだ症例もしくは)広汎性発達障害に属する児童である。」として、強度行動障害は「その実、中心は自閉症、とりわけ自閉症の青年期パニック」と断じたのであった。但し、成因としてトラウマ経験の介在やチックおよび気分障害の併存の可能性を指摘している。しかし、これにより先行研究や実践の豊富な事例は単純化され、自閉症支援およびその支援方法の開発こそが強度行動障害支援の中核となったと思われる。

平成21年~23年度にかけて井上雅彦氏(鳥取大学)を主任研究員とする「強度行動障害の評価尺度と支援方法に関する研究」(厚生労働省科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業)が行われた。研究要旨には、「(強度行動障害の)評価研究からは、強度行動障害の重篤さと知的障害と自閉性障害の程度との関連性が示され、特に衝動性と常同性への関連が示された。」「(強度行動障害の)支援研究においては、強度行動障害の支援に関して、自閉症に対する基本的支援を徹底しつつ、特に衝動性と常同性への支援を充実させることが必要であるとの見解を得た。」と記されている。井上班では、「機能分析をベースにしたコンサルテーション研究」を行い、「支援方法としての機能分析の適用が有効であるというデータを得た。」として、TEACCHに加えて機能分析=応用行動分析(ABA)による行動改善を導入する方向性を提示した。

*これには、先行研究がある。NPO団体つみきの会が平成19年度から参加している厚生労働省科学研究費共同研究「広汎性発達障害に対する早期治療法の開発」について、自閉症児への応用行動分析(ABA)による行動改善の実践データについて提供するなどし、応用行動分析(ABA)の有効性が認知されつつあった。(NPO法人つみきの会HP)オーストラリア自閉症早期療育エビデンス・レビュー(2006)も紹介され、様々な自閉症療育法を比較検討し、ABAがエビデンスの高い支援方法として推奨されている。まさにこの時期ABAが日本で市民権を獲得してくる時期でもあった。(井上雅彦氏がエビデンス・ビューの翻訳監修を行っている。)

井上班の報告の中には、「近年のICFの定義に照らして強度行動障害の問題を考えると、個人要因だけではなく、環境要因の視点からも強度行動障害の評価をとられていく視点が必要と考えられる。」(「強度行動障害の評価尺度と支援方法に関する研究」平成21-23年度総合研究報告書 P24)と支援環境との相互作用を示唆する提言も行っている。

井上班の報告書では、「強度行動障害は知的障害があることを前提にした概念であったが、近年の発達障害の示す重篤な行動問題の指摘、自閉症との深い関連が指摘の中で知的障害を伴わない発達障害を含めた強度行動障害概念の構築が施策や支援に関する重要な課題となる」とした上で「強度行動障害の概念については、従来の知的障害の存在を基盤としたものから知的障害のない発達障害に拡大して再構成する必要があり、そのための制度設計も行われるべきである。」と、その外形的な類似性を持って、強度行動障害支援を知的障害福祉分野から発達障害支援分野に変更することが提言された。

*ちなみに国立のぞみの園研究部のFacebookの以下の日付の投稿を参照してみてほしい。

2013年7月11日①

2013年7月16日②

2013年7月19日③

以上の投稿で掲載されている研究史の図表を見ると、最後の③の研究史の図表では、対象範囲は「重度・最重度の自閉症児者を中心に、精神障害を合併している人、アスペルガー障害、ADHD、LD等の高機能群まで、幅広く含む」とすでに知的障害の言葉は入っていない。

この二つの研究により、強度行動障害支援=自閉症支援(TEACCH+ABA)という図式が確立してきたと見てよいだろう。

長々と強度行動障害支援の方法の研究史を概観してきた。強度行動障害支援はその本質において発達障害(自閉症)支援であると見なされたので自閉症の支援方法を取得することが求められることとなったのだ。

しかし、「自閉症児者の行動改善・生活スキル取得のために、自閉症支援(TEACCH+ABA)が有効である。」という命題と「強度行動障害者の行動改善のために、TEACCH+ABAが必須である。」という命題は同質ではない。確かに強度行動障害を呈する利用者の多くに自閉性障害があることは事実であるも、その逆は真ではない。この命題の逆が真であるならば、自閉症者は全て強度行動障害の状態でなければならないが、それは事実であろうか?高機能自閉症の人でも社会人として適応障害もなく生活している人もいることを我々は知っている。自閉症は強度行動障害と相関性が高く、憎悪要因であるかもしれないが、イコール又は病因ではない。(うがった見方をすれば、強度行動障害評価基準も、自閉性障害の利用者のできるだけ多くに適用できるものにしなければ政策的妥当性が成立しない。そのために評価基準を緩和したり低くても行動障害と判定する必要性が出てくるとも言える。)

飯田班の研究でTEACCHの導入で改善しなかった難治性強度行動障害の存在を確認したが、その何割かはもしかしたらABAによって改善されたかもしれない。しかし、何割かはさらなる難治性強度行動障害として残っているだろう。まして、衝動性・常同性についての改善支援の必要性が何故生じるのか?そしてその方法は何なのか?

改めて、研究史を通観して思うのは、政府は強度行動障害の研究に膨大な時間・人手と予算を費やしてきたが、少なくとも現在の到達点は、自閉症支援に偏りすぎであり、原点を忘れた無理のある方向に向いているように思われる。次回の投稿で、研究史上で積み残した論点に対して整合性のある妥当な支援モデルはどのようなものなのか、強度行動障害の機序とは何なのかについて触れたいと思う。

(Looker-onが考える)強度行動障害の機序について深く知りたい場合は

強度行動障害支援の支援モデルはどうあるべきか?~研究史批判から整合性のあるモデルを考える